我的恩师傅家成先生离开我们一年了,非常怀念他。

由于我童年的不幸和苦难,加之在那特殊的年代,我俩的普通师生关系被铸就为有着深厚友谊和特殊情感的师生关系。更为重要的是这一关系整整延续了漫长的55年,直到去年傅老师因病逝世。

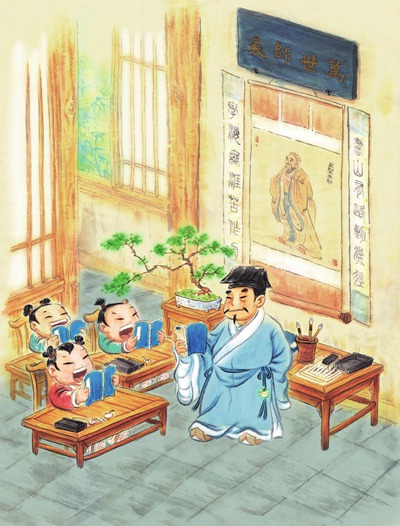

我与傅老师相识于1963年,那时我在定远吴圩中学读初一,他刚从合肥师范学院毕业分配至该校任教,我俩便成了师生。那年月人们物质匮乏,而我的生活更是难上加难,在校的生活全靠学校的助学金。傅老师知道我的身世和处境后就更加对我关怀备至,像家长,像亲人一样关心我的学习,照顾我的生活,常常与我促膝谈心,教育我从小要树立远大理想,培养我正确的人生观,教育我怎样做人及如何克服和战胜人生道路的困难。从那时起我与傅老师就结下了不解之缘。

点燃我文学创作火炬的人

傅家成老师不仅语文课教的好,诗歌写的也好。

他毕业于合肥师范学院文学系,在校当学生期间就有多首诗歌发表于《安徽日报》《安徽文学》等报刊。当我看到他把发表的几十首长短不一的诗歌剪下来贴在自制的本子上,我真是羡慕至极。心想,我也要学习写诗歌,也要像傅老师那样把文章发表在报刊上。

1966年春季一开学,正值全国人民掀起学习焦裕禄的热潮。傅老师教我们初三语文课,他要求以焦裕禄事迹为素材写篇作文。我在作文簿上写下了叙事诗《焦裕禄之歌》,要知道平时写作文是不允许学生写诗歌的。但这次是例外,傅老师在评讲作文课时不但没有批评我,反而称赞这首叙事诗写得好,主题鲜明,叙事清楚,诗言朴实,情感充沛。并推荐到全校举办的“五一”节联欢会上作诗朗诵节目。我万万没有想到这首习作在“五一”节的联欢会上大受欢迎,获得一片掌声。从此,我文学创作的兴趣更浓,与傅老师走的更近。星期天,节假日,我与傅老师更是频繁接触,我俩成了最知已的忘年交。

我时常缠着他询问什么文章是好文章?怎样才能写出好文章?其中包括文章的拟题、取材、构思、语言、立意等等,他总是有问必答。同时,傅老师还把他书架上的文学书籍拿下来一本又一本指导我阅读,并逐字逐句修改我的每一篇习作,与我交流思想,交流阅读体会。随后我的写作水平有了明显的提高,傅老师常把我的作文拿到我们班和其他年级的作文课上作范文。傅老师因此兴奋地说:“我预感到,我们班上的一颗文学新星已悄然升起来了!”

这一事对我影响很大,在我的幼小心灵里就暗下决心,刻苦读书,勤奋写作,长大一定要成为作家,不辜负傅老师的培养和希望。这一信念一直激励着我奋发向上,几十年如一日始终坚持业余文学创作,直到上世纪80年代我被批准加入中国作家协会,累计写下了400多万字的文学作品,但第一篇习作《焦裕禄之歌》一直萦绕在心头,使我难忘。但更使我难忘的是点燃我文学创作火炬的傅老师。

“天底下还真有这样的好老师”

1968年冬天下了一场罕见的大雪,田野、村庄、树林、道路全被积雪覆盖着。那时候我居住在生产队废弃的大猪圈里,离村庄足有好几百米。由于雪地路滑,我无法到村外的井里去挑水。没办法,只好从门外的雪地上铲些雪来化水做饭。不知是天气太冷冻的还是吃了不卫生的雪化水,饭后不一会就感到肚子疼痛厉害。怎么办?

我第一个想到的就是去吴圩中学找傅老师。我忍着疼痛,深一脚浅一脚跌跌撞撞在雪地里走了20里路,当我赶到傅老师的宿舍时,我一下子瘫倒在地,傅老师见状不知所措,连忙来扶我:“怎么啦?”我双手捂着肚子说:“肚子疼!”傅老师俯下身子背起我就往医院跑去,经医生一查说是患了肠梗阻,要在24小时内进行手术,否则后果不堪设想。傅老师恳求医生说:“患者是一个孤儿,没有父母,没有家,求医生救救他吧。”医生眼眶也湿润了:“不是我不救,乡医院没有手术条件,肠梗阻是需要手术的,赶紧送到县医院抢救吧!”当时的吴圩不通车、不通电,又远离县城70多华里。傅老师一边安慰我,一边直奔吴圩区政府,找到了区委会领导小组钱连山组长。钱组长听了傅老师的汇报后,立即喊来几个人,研究抢救措施,当即决定用平板车将我送往县医院抢救,由区机关干部、医生、教师组织一支特别护送队,他们借来平板车和棉被,我躺在平板车的被窝里。

那是一个何等激动人心的场面啊。一群人围着一辆平板车,拉车的、推车的、手提吊水瓶的(我正吊着盐水)拎热水瓶的,还有人在车前探路的。这只特别的护送队顶着刺骨透心的呼呼北风,在茫茫的雪野上,向县城方向进发了。一路上,傅老师一直护守在平板车旁与我谈心,鼓励我,安慰我。

在医院里,傅老师帮我拿药喂饭,端尿换衣,同房的病友认为傅老师是我的亲哥哥,连医生也认为是我的亲戚,当知道我们竟是师生关系时,无不发出感慨:“天底下还真有这样的好老师!”

“人梯”精神的至高境界

1998年,在纪念改革开放20周年之际,我要写一本反映安徽20年改革全貌的大型文集,书名为《安徽大采风》。所谓“全貌”,就是要反映全安徽各行各业的先进典型和成功经验。当年安徽有17个地市、66个县,14万平方公里的土地,要在短时间内走遍安徽,写遍安徽谈何容易。如果不这样做就没有说服力和权威性。

当书稿完成一半时,一场意想不到的“灾难”降临到我的头上,1998年6月21日凌晨,我采访的手提包在火车上被盗了,包里装有手机、照相机、证件、现金,更重要的是采访写下的10余万字书稿。怎么办?放弃吧,我无法向世人交待,重新采访吧,惟恐时间不够用。一时间,我真是六神无主,欲哭无泪。

闻讯赶来的傅老师对我笑笑,鼓励我说:“这点小挫折算什么?你过去经历了那么多挫折和困难,你都勇敢的走过来了。我支持你,接下来我陪着你去采访,从头开始,别无选择!”那年傅老师刚刚退休,身体还算健康。有了傅老师的陪伴,我的一切忧虑全打消了,又信心百倍地投身到紧张的采访中。我师生二人冒着七八月间的酷暑,起早摸黑,风里雨里,爬山涉水,先后采访了濉溪县的农机局、界首市的皮条孙镇、利辛县的吕桥村等十几个市、县和乡镇。

为了抢时间,争速度,在采访的途中遇车就坐,货车、农用车、拖拉机、三轮车、摩托车……至于无路无车时,那只能迈开大脚向前走了。晚上,我俩就住宿在简陋的小旅社,没有空调,有的连电扇也没有。吃的就更简单了,为了赶路有时就吃个大馍,或几块饼干,喝几口水。就这样傅老师帮助我完成了采访任务,把被盗的稿件又一一重新写了出来,从而确保了《安徽大采风》的如期出版。

我在《安徽大采风》的后记里写道:“……当我六神无主,欲哭无泪的时候,傅老师出现了,是他帮助我写完了这部书。”可傅老师知道后坚决要把他的名字删掉。他认为,老师是学生的“人梯”,老师帮助学生做点事是应该的。结果后记改为:“……是他们,一起帮助我写完了这部书。”这就是我的恩师傅家成先生“人梯”精神的至高境界。

2018年2月14日(农历腊月廿九),我在医院送别了傅老师。我在傅老师的家庭灵堂写了副挽联:“痛失恩师泪水断肝肠,音容宛在诲言铭肺腑。”

金兴安

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制