我16岁参加中国人民解放军。在和平时期的人民军队里,从一名尚在求学阶段的中学生,受到部队培养教育,不仅思想上完成了从老百姓到革命军人的飞跃,而且较全面地掌握了所从事的通信专业技能,成长为一名通信技术工程师。

父亲14岁参加中国工农红军第四方面军,16岁开始长征。严酷的革命战争时期的流血牺牲及和平年代部队绝对服从,高度自觉,严苛不苟工作生活的磨练和品格养成,使他从普通的农家子弟成长为一名我军优秀的指挥员。

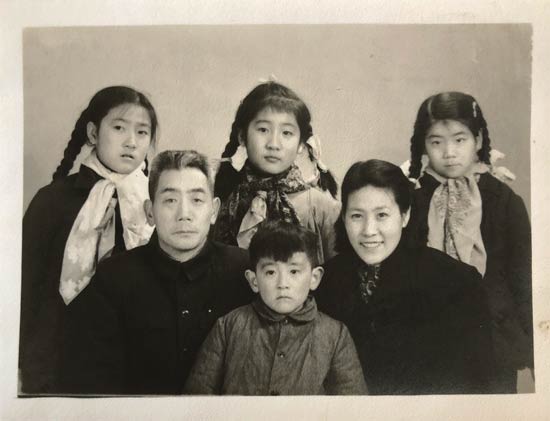

父女二人都曾从事军队通信工作,这在部队中有,但也不多。只不过我转业到地方后改了行,而父亲却将自己的一生都献给了我军的通信事业,即使担任省军区领导职务后仍亲自分管部队的通信工作直到离休。

等病好了我一定去找部队

记得上小学时,每到清明节,父亲都要被当地中小学请去作报告,讲述他的长征故事。而这些故事,他在家里却很少提及。因为太忙,除日常工作外他还要经常参加或召开各种会议,到各单位或各地考察学习。每年几乎有一多半时间要下部队,视察通信设施,检查装备器材,指导执勤训练,询问干部战士的生活,协调与兄弟军区及地方有关部门的业务关系。

离休后他病了,很严重的心衰,长期住院卧床。在我陪伴照顾他的日子里,精神尚好时,才陆续给我讲述了他记忆中的长征……

父亲1919年出生在四川省苍溪县,出生几日祖母因难产去世,是继祖母将他养大。10多岁时,村里私塾学堂一位先生因与祖父交好,见父亲聪明伶俐,便免费让他进学堂读书,条件是帮先生家打些零工。

1932年10月,红四方面军主力撤离鄂豫皖苏区,转移到川陕边界建立川陕革命根据地。一支红军部队驻防在巴中、苍溪一带。红军广泛发动群众,宣传抗日道理,激发出百姓极大热情,村里青壮年纷纷要求参加红军。因识文断字,父亲经常被部队找去帮助做些文书方面的工作,从而引起了首长的注意和重视,鼓励他当兵参加红军。正值青春韶华血气方刚的父亲,毅然参加红军,从此走上革命的漫漫征程。

1935年3月,父亲所在部队陆续开始长征之旅。行军月余,由于不适应气候的变化,生活及卫生条件不好,部队流行起伤寒病。父亲也被传染,高烧不退,浑身乏力,咳嗽不止,首长见状,决定将他暂时留在当地老乡家里治病。并对他说,这里离你家还不远,让老乡送你回家养病,病好了部队越走越远,恐怕你也赶不上,所以就不要回来了。无力辩驳的父亲没有再说什么,心中暗自思忖,等病好了,我一定去找部队,我还要当红军。

在老乡夫妇的精心调理和照顾下,父亲的病很快痊愈。老乡执意挽留,让他再将养时日恢复体力,但归心似箭的他哪里肯听,收拾好行装,准备上路。老乡见无法挽留,只好准备了些干粮让他带在路上充饥。拖着大病初愈的身体,父亲一路讨饭一路打听部队的去向。不知走了多久,终于在阿坝附近的一个小镇上找到了自己的部队。

首长和战友们见到头发蓬乱、骨瘦如柴、状如乞丐的父亲,惊愕地说不出话来,半晌才缓过劲,一把抱住他嚎啕大哭。后来父亲才知道,那场伤寒夺走了他所在连队二十几个战士的生命,还有多人像父亲一样染病,被留在当地老乡家里至今生死不明,但病愈后坚持找到并回归部队的,他是唯一一人。

记得我刚到新兵连时,由于年龄小,一时难以适应部队紧张又严格的训练。入伍前,满脑子都是对军人的光荣和理想的憧憬,一遇到困难,就有了打退堂鼓的想法。

我给家里写信,知道父亲对子女要求严格,也不敢直接流露“畏难”的情绪,便绕着弯儿问父亲:

“那时您可以回家养病,好了以后就留在家继续干活读书,不用后来过雪山草地吃那么多苦,为什么非要坚持回到部队呢?”

至今我还清晰地记得父亲回信时的那段话:

“我走的时候,你祖父对我说,走了千万不要回来。因为当了红军,白狗子(国民党军)来了被抓住不得活。还有,我喜欢红军部队,从不欺负老百姓,当官的跟我说话和气得很。再说红军里像我这样识字的人太少,我可以写标语写告示,帮人写家信,教大家识字,首长说了,红军需要我,我也喜欢当红军。”

过草地是长征中最艰苦的一段路程

历经三次过雪山草地的父亲对红军长征,有着刻骨铭心的记忆。他说,“过草地是长征中最艰苦的一段路程……”纵横300公里,面积1.52万平方公里,海拔3500米以上的川西北草原也称松潘草地,一望无际地横亘在红军长征途中。

草地水草盘根错节,结成片片草甸覆盖于沼泽之上,如果天下起倾盆大雨,原本是沼泽的地方变得更加容易塌陷,根本无法分辨哪里可行哪里是沼泽,一不留心陷入必遭灭顶之灾,一旁的人还不能去拉,越拉越往下陷,最后救人及被救的人一起沉入沼泽再也出不来。草地气候异常恶劣,年平均气温在零摄氏度以下。还有数不胜数的野生动物,毒蛇、蚊虫甚至毒虫等,处处危机四伏。红军装备奇缺,又没有荒野求生的经验,只有靠双腿和坚定的意志不停地往前走,白天忙着赶路,晚上蚊虫漫天四处叮咬,许多战士患病或受伤得不到治疗而丧生于草地。

第一次过草地北上,部队长期连续行军打仗,疲劳伤病严重,供给不足,困难重重,但红军战士抱着革命必胜的坚强信念与恶劣的自然环境展开殊死斗争,艰难地走过草地。

第二次过草地,已经走出草地的部队被命令集结南下。虽有了一点经验,但装备不齐、粮草不足,致使行程更加艰难。走着走着不时会看到牺牲红军战士的尸体。他们有的手拉着手胳膊挽着胳膊,有的背上还背着战友一齐倒在地上,有的牺牲时仍保持着向前爬行的姿势,身旁是手指挖出的长长的沟痕。父亲的一位一起参加红军的同乡战友,两人一前一后互相帮扶还在说话,突然,只听身后噗通一声,父亲回头一看,那位同乡战友已经倒地,再也没有起来……

1936年初,红军开始北上,已经两过草地的红军官兵不得不第三次穿越一望无际、绵延数百里、满目苍凉的大草地。父亲清楚地记得,翻越海拔5000米的党岭山,为了避开风暴袭击,必须在每日12时前通过顶峰。山上终年积雪,空气稀薄,狂风大雪冰雹说来就来。上山时汗流浃背浸透衣服,到了山上,严寒顿时将全身衣服冻成冰桶,冰雪在阳光的反射下无法睁开眼睛,稀薄的空气使人呼吸困难,头晕脑胀,脚酸腿软。大部分红军战士没有御寒衣物穿着单衣单裤,有的甚至赤脚穿着草鞋。战士们想尽一切办法,将能御寒的所有物品拿出来或穿或披或裹在身上,依然冻得瑟瑟发抖。放眼望去,长长的蜿蜒前行的队伍,花花绿绿五颜六色。在这样极端困难的条件下,红军指战员发扬了高度团结精神,一人晕倒几人去扶,干部们带头帮助照顾体弱的同志背行装。父亲还用家乡小调编成歌曲边走边唱:“党岭子山么子高又高,风吹大雪飘。又冷又饿真难熬,可红军你嚇不倒……”就这样鼓舞着战友们一起顽强地攀爬过一座座大雪山。老年的父亲已唱不出这支歌的调子,几乎是念着把几句牢记于心的歌词“唱”完。

父亲留给我们最大的遗产

父亲是获得过数枚功勋章的革命功臣,可他从不居功自傲。他与许多一起工作过的战友、部下,以及跟随过他的警卫员,甚至炊事员都是好朋友。

记得小时候我们家里经常宾朋满座,上至军区首长,下至普通的战士、职工、家属,都愿意到我们家里走走、坐坐,与父母聊聊。有的战士家里生活遇到困难,父亲总是慷慨解囊。逢年过节,他都要去老战友、老部下家里看望,深入部队与坚守岗位的指战员共度节日。父亲的一位部下张叔叔因车祸导致高位截瘫,父亲在世时每年春节都要前去探望,就是在他病重卧床不起时,仍不忘叮嘱要我们代他去看望张叔叔。

几十年的革命生涯,父亲具备了很强的党性原则和组织原则。在大是大非面前从不人云亦云,跟风跟派;他遵守军事工作保密规定,从不在家里随意谈论工作中的事情。父亲具有优秀军人的气质,他军容军姿严整规范;他生活俭朴、节约,从不铺张浪费;他热爱生活,酷爱京剧艺术,喜欢观看各种球类比赛,写得一手好字和文章……

父亲是在继祖母抚养下长大,解放后,他一直供养继祖母直至善终。他经常对我们说,祖母虽不是他的亲生母亲,却养育了他,并且为中国革命贡献了两代红军(我的祖父也是红军,曾任当地苏维埃政权主席)。赡养老人,不仅是尽儿子的孝道,也是对当年支持红军北上抗日的家乡人民的回报。

2002年8月,带着父亲生前的嘱托,我踏上了故乡的大地,川陕革命老区——四川大巴山区的山水养育了一代忠魂,也养育了我的父亲。在巴中市川陕苏区将帅碑林,我含着热泪拜谒了这座被国家命名为“全国青少年爱国主义教育基地”的肃穆园林,瞻仰了镌刻着千千万万红军将士英名的一座座石碑。在硕大的无名烈士墓前深深鞠躬,久久不愿离去。

2019年,时值父亲百年诞辰。可以告慰他的是,当年他们用鲜血和生命换来的新中国,人民安居乐业,过上了他们曾经为之奋斗的幸福生活。作为红军的后代,我深深感到,父亲留给我们最大的遗产,不是高官厚禄,不是金钱豪宅,不是宝马香车,不是古玩收藏,而是薪火相传,至高无上,伟大的红军精神。

李虹

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制