编者按:

国有国史,家有家史。我们每个人的家,都跟随着国家发展的长河缓缓流淌。“文运同国运相牵,文脉同国脉相连”,习近平总书记以高度凝练而鲜明的语言,深刻阐明了文艺与国家的血肉联系。对于大多数90后、00后来说,逝去的时代可能会让他们有一个“隔代”的距离感,如何打破这种距离感,需要我们站在新的高度、广度与深度上理解文学在当代中国所承担的任务与使命。

北京师范大学历史学院学生社团“春秋人文报”开展的“首都高校大学生家史征文大赛”活动已举办6届,在引导当代青年人进行家史写作的过程中,主动传承家族记忆、传递家族情感,培养其关注身边、记录生活的意识。对一个家族的回望与潜思,用文字记录和清理,将会让我们更加深刻和完整地继承中华文化的精髓。

--------------------

几十年前,老家村头有一片河滩,河滩上面有一棵粗壮的槐树,槐树旁边是一座老房子,那里是我未曾见过的家。父亲说,小时候他与姑姑、大爷都会在河滩上摸鱼抓虾游泳,清澈的河水从东山里缓缓流出,带来了乡里人赖以生存的水源,带走了乡里人淡淡的哀愁。日复一日,年复一年,温润的水流未曾停歇。

我的家族,便如同这流经小村的河水一般,波涛平静,一览无余。它就是这样平凡,平凡到你根本不会想去探源它的前生今世、听它在曲折岁月中悠扬的歌。一直以来,我的家族从哪里来,他们是什么样的人,他们在各自的时代里又扮演着怎样的角色,诸如此类的问题我从未思考过,也没有好奇过,他们就像是一部书本的一页,等待着时光拈起它泛皱的页脚,慢慢地掀过去,悄无声息,再无痕迹。直到,我看到了一部龙北张氏族谱……

战火狼烟,一个家族的兴亡与坚守

1947年,国民革命军73军驻扎在老家山东东平附近。因为被污蔑,张希太被掳到了当时国民党的监狱里面,第二天就要被枪毙。他有两个儿子,张世义和张世忠,那时整个泉子峪大小琐事都会找张世义的媳妇拿主意,大伙儿便一股脑奔向张世义家。张世义媳妇听大伙儿说完缘由后,拉起一旁的小儿子便往监狱冲去。这位没什么见识的中年妇女拉着小儿子开始与值班的士兵对峙,凌人的气势、过人的口才惊动了镇长。经过几小时的拉锯,镇长最终将张希太放了出来。妇女身旁的小小孩童看着嘴唇吓得发白、腿还不停发抖的母亲时,未经开化的心中有一种异于亲情、友情、乡邻之情的感情渐渐升腾。

“嫂子,这次参军能得到您的支持真是太好了。家里的大小事都找您参谋,没有您我还真是拿不定主意。我过两天就要走了,您多保重!”张世忠对张世义的媳妇说。张世义媳妇微微点头:“跟着解放军的部队好好干!”少年敛起笑容,庄重地行了一个军礼,身影便消失在夜色中,他身后的嫂子眯起双眼,目送着他渐渐远去。那是张家关于这个少年最后的记忆。

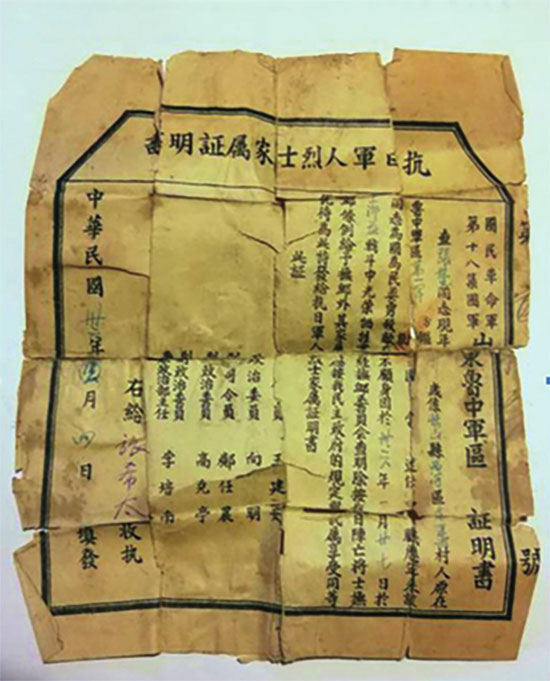

1947年的2月,熊熊战火燎烧着鲁中地区,莱芜战役如火如荼地进行着。在一次战役撤退过程中,排长张世忠为掩护战友撤退,奋起抵抗,不幸被子弹击中,又被一把火永远地困在了战场,年轻的生命陨落在火海之中。战役结束后,家人在疮痍大地上见到了少年最后的模样:他的双手紧紧握住枪杆,身体已被火烧得只剩下一副骨架。少年走了,他那副被烧焦的身躯是他对祖国、对张家最后的交代。

彼时,那个跟随母亲闯国民党驻地的小小孩童已经12岁了,当他看到叔叔倒下时握枪的姿势,那种异样的心情又再次袭来。他一辈子都不会忘记叔叔死去时的姿势。1948年莱芜战役胜利后,一纸烈士证辗转交到了张世忠的父亲张希太手中,这一纸陈旧就随着时光漂流到了今日。

那个中年女子,就是我的太奶奶,那个中年女子拉扯大的孩子,是我的爷爷。

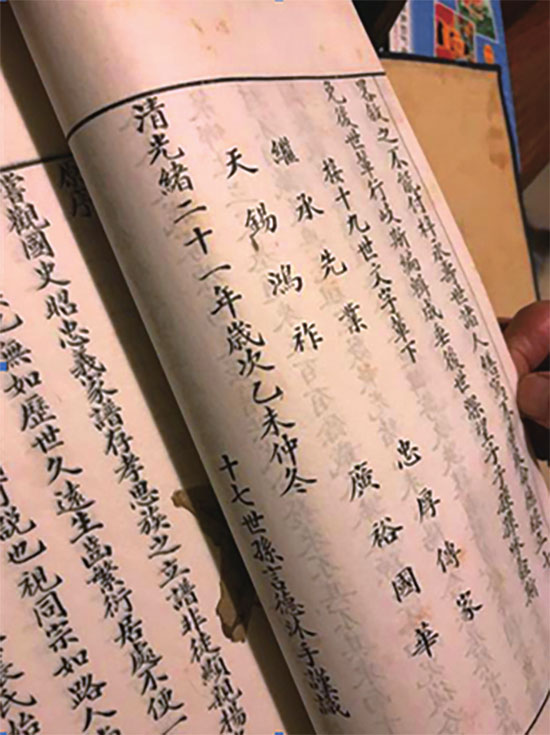

在我看来,我的先辈们之所以能够延续香火并且从农村走了出来,是因为在他们人生路上,一直都将家谱上的辈分家训奉为指导,才使得他们在清贫与战火之中仍能够保持清醒。这十六个字的家训,就记录在每次修编家谱的第一页:继承先业,忠厚传家;天锡弘祚,广裕国华。

和平年代,一个凡人的固执与追求

我的爷爷出生于1936年,家中排行老三,上有一兄一姊。

早先家里面靠开银行做着小生意,后来倒闭了,变卖银行与部分家产后,太爷爷张世义用这些钱买了一头小毛驴,每逢五天一集,就上街赶集,帮人打打下手赚钱补贴家用。战火的侵袭使得家里没有闲钱供爷爷上一个好的大学。最后乡里乡亲一同帮忙凑齐了钱,爷爷到了当时中央建材部开办的学校上了四年学,成为一名工程师。

毕业后,爷爷于1959年来到了北京建材部,并申请加入中国共产党。年轻的心在那个起步的年代有着无数的可能,爷爷的爱国之情促使他去到祖国更需要他的地方——陕西省汉中市宁强县大安镇的陕南石棉矿。1960年,爷爷加入中国共产党,成为一名光荣的共产党员。同时也是这一年,爷爷开始在陕南石棉矿扎下了根。爷爷技术过硬,所以测绘图纸、勘探地貌一系列分内之事做得无可挑剔。爷爷心善,乐于助人,渐渐地,矿区里的居民对这个初来乍到的小青年,从一开始的不屑很快转为刮目相看。爷爷在陕南石棉矿结交了许多一生挚友,还找到了族谱上丢失的另一支族人。

1971年,我的姑姑出生了,此时家里有三个孩子,还有双方的老人。再三思索下,爷爷决定回老家,于是他在1971年离开了陕南石棉矿,离开了这个承载了他11年青春的地方,调回淄博的家,在淄博工业陶瓷厂任职,直至退休。

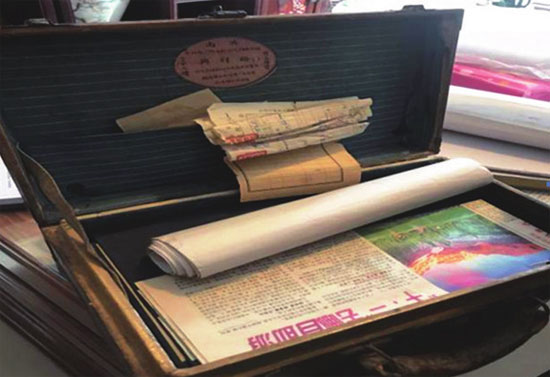

在我的记忆中,不爱说话的爷爷不止一次对我讲起石棉矿的人,石棉矿的好,以及石棉矿里的小小世界有着多么精彩的生活。每当爷爷收到来自陕西的信,脸上的皱纹总是格外舒展,他总是捧着信来来回回读上好几遍,然后再小心翼翼地夹到箱子里。爷爷说:“我还想再回去,再回去看看,看一眼那个曾经在汉中名声响亮的矿,看一看那片曾经生活过的土地,看一看我热爱的陕西。”2014年,姑姑和大娘带着78岁的爷爷重返陕西大地,从西安一路逛到汉中,爷爷重温着熟悉的路,寻找着年轻时的余温。可惜的是,由于石棉矿的人实在太少,而且路况不好,爷爷的身体也不如以前,他们最后没能去到石棉矿里。但是我能感觉出来,爷爷很开心,也很满足。

2016年,离开石棉矿的第45年,80岁的爷爷收到了一封信,信上说,一个他在石棉矿结交的好朋友永远地离开了。这是最后一个在陕西结交的在世的朋友,如今,是真的一个也没有了。寂寥的矿区里,曾经的身影渐渐消散,我看着沉默的爷爷,心,很疼。

此后的节日里再无往日老友的问候。以前爷爷的手机在过年时总是响个不停,这几年,铃声明显少了,爷爷收到的信,也明显少了。爷爷开始了写作,他总是喜欢自己一个人写来写去,稿纸堆满了一箱又一箱,奶奶说爷爷在写回忆录,说爷爷想把自己的一生都写进去,把他父母的一生也都写进去。每当我看到笔耕不辍的爷爷,我就似乎看到了几十年前的风云变幻,历历沧桑,爷爷就像过去的那个时代的缩影……

一部家谱,从古至今的铭记与淡忘

小时候听家里的大人们说,我们张氏一族是明朝洪武三年自河北枣强县迁过来的,自那以后就在淄博生根发芽,一直延续至今。为了不使族人们相逢不相知,只要条件允许,家族的一些文化人便会组织大家续修族谱,查明根系。退休后的爷爷有了重修族谱的心思。我们都不知道爷爷用了多长时间,自己制作了一张从始祖张栋一直到现在的谱系图。谱系图的首页,爷爷写道:“三卷列表,同时从三卷的十四世存仁一支附列续表,其他支渴望由待族人补续。时间紧,难免有错由待后辈有志之士,予以续列及更正。”当我看着厚厚的一卷纸怎么展都展不到尽头的时候,真的无法想象完全不会电脑的爷爷是如何将它们整理并且打印好的。我看到一卷白色的纸卷上绵延着二十余世子孙的名字,他们是那么的陌生,那么拗口,但是当一截一截的短线代代相连最终连到我的名字上时,我找到了归属感,这,或许就是一个家族源流给人的依靠与支持吧。

我看着爷爷苍老的双手,手背上的血管清晰可辨。我看着爷爷沧桑的脸颊,黝黑的皮肤上布满沟壑。我看着爷爷伛偻的后背,瘦弱的身形撑起了一个家族的兴亡。我不愿意,让这样一个人,这样一群人就这样失语在历史的回廊之中,我要记住他们,记住他们的时代,记住他们的荣辱,我要记住他们的艰辛,记住他们的无悔。家史不知,何以知天下史?

残破的纸张上,古拙的文字静静地等待,家史不会说话,家史作为一个时代的缩影,在等着我们去发现、去探寻、去传承……

回过神来,这一本厚厚的族谱静静躺在桌上,午后的阳光角度微微倾斜一下,便悄悄躲到了院子的树后边去,红色的封页再次失去了鲜亮的颜色,不久之后,它上面可会再次覆上一层难以擦拭的尘埃呢?

“继承先业,忠厚传家;天锡弘祚,广裕国华”,十六字家训辉耀了鲁中张家六百年,也记录了山东百姓推着小车支援解放战争取得胜利的荣光。支援前线的爷爷告诉他,“想要成为一名光荣的战士,可以守护自己想要守护的东西”,这也成了他的一种信念。即便在和平的环境,他也要成为战士,追寻光荣与梦想。

文辞素朴、记录准确、档案丰富、立意高远。他以家藏数百年的档案,再现了家族人生,也再现了后继者的伟愿宏图。

(点评教师:孙燕京,北京师范大学历史学院教授)

责任编辑:龚蓉梅

北京师范大学学生 张墨润

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制