在提笔还原我姥爷往事的时候,我很犹豫。中原人的勤劳朴实早已在代代相传中烙进他的骨血里,因此尽管他置身于火热又动荡的上世纪六七十年代,尽管他在盲目又热血的年纪成了革命小将,他依然秉持着卖命工作的朴素信条。他只是一个普通人,一个在1983年被免职的历史遗人,一个被历史和时间击败的憔悴衰老的外祖父,我怀疑他是否真的有被记录的价值。

天将降大任于斯人也(姥爷的1962—1969)

1944年12月,姥爷出生于河南省保和乡一个几代赤贫的家庭。他的出生对于这个冬天无异于雪上加霜,何况之后不久他还有了一双弟妹。给地主家当长工的太姥爷显然无力担负,而贫穷带给人的不仅有更早的独立意识、超强的耐挫力、顽强的生命力,更有暴脾气和养家活命人人有责的诉求。

矛盾爆发于1962年,姥爷读初二,放暑假。在死亡线上挣扎过来的孩子,再小也知道养家活命,姥爷的假期日程从来都长在农活安排上。

两个月在土里流汗,但去上学怎能灰头土脸穿着脏衣服?全家在地里没日没夜为生计奔忙,太姥姥早忘了答应过给姥爷洗上学衣服的事。当日母子二人争吵的细节,我无从得知。但辛苦劳作郁积的不快、因食言而感到被轻视的激愤、青春期的叛逆等各种复杂情绪,在一家人破旧的小饭桌上交错角力,最终太姥姥呛下一句狠话:“自己厉害就别指望家长过活!”姥爷便抱着几件脏衣服,扒上了去平顶山矿务局的马车。

平顶山矿区1952年被列为国家“一五”计划的重大建设项目,1953年被列为全国十个矿区建设项目之一,是新中国开发建设的第一个大型矿区。1957年平顶山矿务局成立,现已发展为平顶山煤业集团有限责任公司。姥爷原本就读于平顶山矿务局学校,周围几乎都是煤矿工人子弟,本就对于矿务局不陌生。而在路上与矿工们同行的几日,耳濡目染间对矿务局有了更深入的了解。最终的决定覆盖了或有或无或纠结挣扎或意气用事的心路历程。他放弃了学业,拒绝了老师的挽留。1962年9月15日,落凫山煤矿多了一位18岁的新矿工。

赤贫的阴影缠绕了一个家庭内部几代人并几乎将死亡的印记戳在他们身上,我认知的“知识改变命运”在这幽灵般的阴影面前几乎丢盔弃甲。“上班比上学更能让我自立。”小时候学习成绩不错的姥爷这样向我解释为何不继续学业:家里没钱供我继续进修,最终仍要回乡找工作。在他老迈的嗓音里,我仿佛能窥见当年自卑又自尊的少年走入矿务局大门的重重心事:“我没什么本事,但我不怕下力。我愿意去上班。我想养活自己。”

那么当1977年国家恢复高考时,已工作近16年的姥爷,“内心是激动,欢乐抑或是遗憾?”我这样问。“什么都没有。”姥爷否定了我。尽管他在工作之余一直坚持用微薄的血汗钱收购市面上能够读到的读物,但初中所剩无几的知识让他对高考望而却步,家中嗷嗷待哺的孩子也不允许他完成少年时未竟的梦想。一个孩子对于读书的热爱,被父母的暴躁掴打,被贫穷击倒在地,最终被他自己逼迫着向生计低头。如今这股情绪虽然死命地扒着记忆的门框不肯松手,可历史的风沙终究将它吹散得只剩一缕传递给我,微弱但清晰。

微斯人,吾谁与归?(姥爷的1969—1983)

他作为贫农,根正苗红,又是矿上的先进生产代表,当然被作为典型大加表彰宣扬,而他感激这遭遇,恨不得以躯体做燃料,将这一腔火一般的热血燃烧尽了给矿上做动力。

或许在那一段曲折的探索岁月中,不管有意无意,出于理智和本能,每个人都或多或少过滤掉了一些疯狂和混乱,因此传递到最底层煤矿工人身上的更多是采煤的干劲儿和对自身职业的光荣感。“这是我在全矿职工大会上教育职工的发言:干采煤工最光荣!煤矿工人干的是重体力劳动,尤其是第一线的采煤工,活最重,想干的人少。但我就是从一线采煤工干上来的!”姥爷讲到激动处,粗糙扭曲的手在空中挥舞,好像依旧在主席台上讲话。

想过家吗?“我从来不知道啥叫想家!”或许是贫穷让家中少有欢声笑语因而减少了温情味儿?或许是常年在外求学早已使心灵足够强大?我在心里揣测。“工作之余我不打牌,但我对山感兴趣,常在歇班时和工友一起跑到山上。”姥爷继续说着。还有未间断的读书,姥爷从独立领工资开始就留心收购旧书的行为让他不至于无书可看——这些旧书也是革命史方面的,有十多种版本的毛泽东传记,至今还在老家收藏。而他用1.8元买到一册《白居易诗集选》,还被工友调侃“真舍得花钱”。

煤矿工人的工作强度极大,据姥爷回忆,在一个工作点纯劳动至少8小时,加上三次开会、路途往返,一天至少是10-12小时。而作为年年评选第一名的先进劳动者、把每一个落后班带成先进班的优秀干部,他连轴转36小时,一口水也不喝的情况几乎是工作常态。

每天三次的会议正是那个时代在最基层煤矿工记忆里留下的深刻印象。会上除了分配今天的任务、强调安全问题等例行公事,还会穿插学习毛泽东思想。姥爷骄傲地向我谈起队长对他的表扬:“谁能像他那样?一天三次开会,班班都开。旁人谁做得到?”

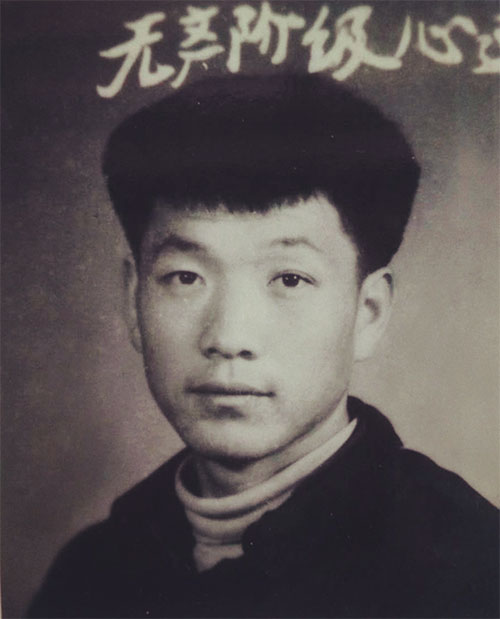

姥爷说,他是平顶山第一届活学活用毛泽东思想积极分子代表大会的代表,1968年7月,有合影为证——但在1983年后都烧了。

斯人独憔悴(姥爷的1983——1999)

1983年他被一抹到底,又从事起了最初的工作——一线采煤工,从此再无变迁,直到1999年12月,他以班长的职位退休。最绚烂的过往却是余生里的最荒凉。不知姥爷奋斗了大半辈子又回到原点的时候,心中是否一片苍凉?我问起后来是否有什么事情曾让他精神振作?他面无表情良久,缓缓摇了摇头。

尽管在改革开放后,煤矿的生产设施条件不断改善,但一线采煤工仍旧干的是最苦最累的活。从姥爷查出的矽肺病就能看出他38年挖出的煤炭数量之大了。高危职业,晋升无望,我问姥爷为何不换个职业?“从没想过!我是一个择一事终一生的人。不管在哪个阶层,我的本职工作一定会干好。后来矿长开会的时候还讲:‘史本京(姥爷)也是当过干部的人,你们看看,他现在在基层是咋工作的?谁叫我们干采煤工!我们一定要干好!’再说,脱离煤矿,你上哪去?”

在我看来,1983年,是姥爷命运急转直下的分水岭。他有些耳背,仍理直气壮地否定我:“免职咋了?免职不是还得好好活下去吗?还得养家糊口啊!”他有点心灰意冷,但并未屈服:“生活水平是在提高嘛!我越过越好!”免职那年他写了一首诗:身处逆境待朝霞,埋头攻书寒窗下。浇尽后来原上草,拼将尺血沃中华。清闲下来,在业余学校学数学,辅导舅舅们。有人嗤笑他:人过三十不学艺,你都快四十了,学这干吗?他叹口气:国家需要技术人才啊,我是没用了,让下一代为国家出力吧。我想,这是少年时对读书热爱的种子,尽管被命运的铁蹄狠狠践踏,依然顽强地生根发芽了。

退休后,姥爷的生活愈发单调,终日读书、练字,只是他所钟爱的书依旧是《毛泽东选集》《战神粟裕》等时代色彩鲜明的书。昔日工友,街上相逢,“除了死的,在大街上行走,大部分都是挎篮的(胳膊残疾)、跨圈的(腿残疾)、点点的(一瘸一拐)。”姥爷这样幽默地形容他们的姿态,笑意里透着心酸。“有的还跟我开玩笑:咋还跟小伙子一样健实哩?”其实姥爷早已头发全白、腿脚蹒跚了。“但就是我们这一批人,干出了十矿的煤炭事业。”他最念念不忘的,还是当年的平顶山矿务局十矿。

姥爷毕竟是个小人物。他的一生没什么改变历史的大事,时代于他,不过顺水推舟。或许我所记录的,只是这段厚重历史城墙斑驳的砖缝中,一朵在秋风中瑟瑟的野菊花。他不是我期盼的那些重大历史事件的推动者,但我能见到历史的巨手在他身上施加的推力。历史,时代,在千万个与姥爷相似者的命运里都打开有波峰和波谷的骇人深渊,把他们从下往上投掷,又从上往下抛落。而这千万人命运曲线绘制出了历史前进的曲折波形图,让我洞明于心:我家从何来,我将何处去。

[教师点评]

正如作者所说:姥爷“不是我期盼的那些重大历史事件的推动者,但我能见到历史的巨手在他身上施加的推力”。本文主人公是时代大潮中的一朵浪花,曾勇立潮头,最后被拍落。他人生历程的每一次变化,均受国家和社会推动,个人历史和国家历史同频共振,为我们观察当代中国史提供了独特的视角。

(点评教师:孙会修,北京师范大学历史学院讲师)

责任编辑:龚蓉梅

北京师范大学学生 闫淑一(19岁)

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇