肖复兴,北京人,毕业于中央戏剧学院。曾先后任《小说选刊》副总编、《人民文学》杂志社副主编、北京市写作学会会长,中国散文学会副会长。已出版长篇小说、中短篇小说集、报告文学集、散文随笔集和理论集一百余部。曾获全国、北京及上海文学奖、冰心散文奖、老舍散文奖多种,并获得首届“全国中小学生最喜爱的作家”称号。代表作有《我们的老院》《读书知味》《咫尺天涯:最后的老北京》等。

——————————

“天坛只是背景,并不是主角,来天坛的这些普通百姓才是主角。”

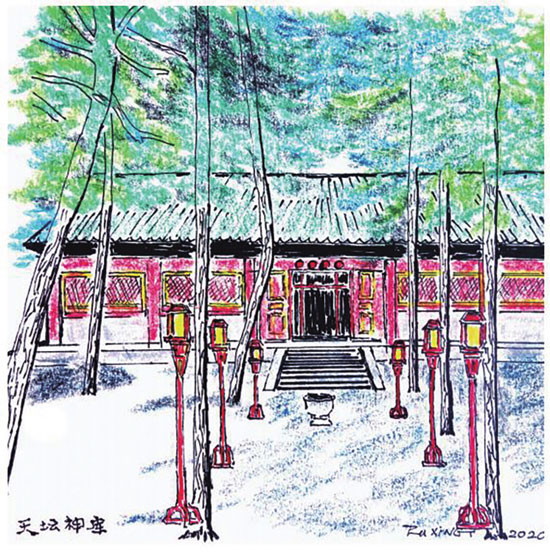

2020年岁末和2021年年初,长江文艺出版社出版了著名作家肖复兴的最新散文集《天坛六十记》,作者并不担心新书上架只赶上了2020年明成祖迁都北京和天坛建立600周年纪念的尾巴。天坛从昔日皇家祭坛逐步变成“人民的公园”的历程,是肖复兴新作的一个宏阔背景,其核心关切是他这两年来此晨练、写生时遇到的让他至为感动的60则普通人的故事。《天坛六十记》精选的31幅手绘插图,全部出自肖复兴本人之手。

肖复兴从事写作已经超过40年了,1995年《北京人》的出版开启了他后来广为人知的“北京(宣南)书写”,40余年来他已累计出版长篇小说、中短篇小说集、报告文学集、散文随笔集和理论集百余部。如果允许使用一个世俗一些的比喻,儿子肖铁也是肖复兴和夫人的另一部“杰作”。

肖铁2002年北大中文系本科毕业旋即负笈美国,如今执教于印第安纳大学东亚系并担任副教授;他2009年受邀翻译的美国20世纪短篇小说名家和诗人卡佛的《大教堂》,在国内文艺青年读者中拥趸者众;在肖复兴1996年出版的《我教儿子写作文》中,肖铁还是那个早慧的少年作家,肖复兴在肖铁4岁时就开始耐心地引导他写观察日记,一如叶圣陶先生1963年在他上初三时帮他热心修改获奖作文那样。

自肖铁1998年入读北京大学中文系的后期开始,他和父亲逐渐形成亦师亦友如切如磋的关系。《天坛六十记》去年初完稿前,肖铁正受母校北大的人文社科研究院之邀回国驻访半年,他对父亲的新作也充满了一个年轻同行的特别期待。

近日,肖复兴接受了《中国青年作家报》记者专访。我们探讨了写作是否可教、如何去教的“国民问题”,也梳理了这位前辈作家的文体观念、他所参与和见证的中国文学生产与流通的机制变迁,甚至兼及社交媒体的使用和亲子关系的处理。

如何让小环境的教育与亚环境、大环境相适应相融合,是每一个家庭的教育的必修课

记者:《天坛六十记》中每篇散文短的几百字、长则两三千或三四千字,体量上很适合作为中学生作文的“范文”来参阅,您的《肖复兴读写系列:我的读写例话》《寄小读者——让成长美丽飞翔》等作品在教师和学生群体中有很大影响力,《拥你入睡》一文被编入中学课本,《国际大师和他的妻子》也曾入选加拿大大学中文教材……肖铁在执教印第安纳大学间隙翻译的卡佛小说集《大教堂》在国内文艺青年读者中也有一定影响。据称您在肖铁4岁时就开始教他写观察日记,《我教儿子写作文》中一半篇幅收录了肖铁从小学到高二时的各类作文和文学习作;《我教儿子写作文》这样的案例教学“工具书”中谈“观察力的培养”的部分收录了一篇肖铁旧作《我的叔叔》,写的就是您2011年故去的亲弟弟、石油系统知名作家肖复华,2000年中国社科出版社的“三叶文丛”推出了你们父叔和子侄三人的作品。

肖复兴:一个孩子的成长,离不开大环境、亚环境和小环境,家庭只是这三种环境中的小环境的一种。如何发挥这个小环境的作用,又如何让小环境的教育与另外两种环境相适应、相融合,是每一个家庭的教育的必修课。

肖铁的成长,同样离不开这样三种环境的相互作用,如果没有改革开放,没有汇文中学和北京大学的良好教育,没有美国芝加哥大学十余年的艰苦学习,仅靠家庭是完成不了一个孩子的成长之路的。家庭教育的作用,主要在孩子的童年,过了这村就没有这店了。在这样的阶段,家长能够做到的,主要在于这样两点:一是能不能以身作则,二是能不能培养孩子读书的兴趣和良好的习惯。我觉得,家长的作用是有限的,只能起到这样两条作用。

记者:北美名校的东亚系一般都很注重理论分析,但是理想的文学和思想史研究还是离不开细致的文本解读——我留意到肖铁曾向您推荐罗兰·巴特《符号帝国》这样的学术专著,也有法国作家本哈德·施林克的《朗读者》和马赛尔·帕尼奥尔《我父亲的光荣》这样的小说——不知他近些年偶尔回国探亲时,你们父子还有没有探讨文学?如果偶有探讨,你们能说到一块儿去吗?他有没有系统谈过《天坛六十记》和您其他近作的读后感?

肖复兴:从文化的角度,重新来回顾和审视家长和孩子的关系的话,一般都会经历“前喻文化”即家长教育孩子,“并喻文化”即家长和孩子相互教育,“后喻文化”即孩子反过头来可以教育家长,这样三个阶段。我和肖铁的关系,也是经过了这样三个阶段。从小时候不识字读绘本听故事开始,一直到小学阶段,应该属于前喻文化,那时候,我是老师,他基本听我的,看我给他推荐的书,我督促他坚持写日记;上了中学之后,一直到大学初期,基本上属于并喻文化阶段,那时候,我出版了《音乐笔记》,我向他推荐古典音乐,他向我推荐摇滚音乐,一起探讨摇滚音乐,鼓励我写出了谈摇滚音乐的书《聆听与吟唱》;大学后期到他到美国读博到现在,应该属于后喻文化阶段,他确实不断地给我推荐新书看,尤其是国外前沿的理论方面的书,毕竟他已经长大了,读的书比我多,视野也比我开阔,希望我不要太落伍吧。他回北京,我去美国,或者电话中和视频里交谈,还会有很多话题涉及文学,看法不完全一致,但都会相互包容,更多的时候对文学的认知是大同小异的,毕竟我们的文学阅读与训练最初交叉的轨迹是相似的。

他写的小说,全都会给我看,我也会提出意见,有些他改,有些他并没有改。他也会把他以为我能看懂的一些论文发给我看,其实,很多我看不懂。我写的重要东西,一般会给他看看,听听他的意见,这本《天坛六十记》,他看了其中一部分,看后很兴奋,觉得写法新,和我以前写的东西不大一样,没有把散文写成零碎的物或景或人的感怀、怀旧那样的旧。我当时只是随手写下,并没有多少底气,他给我很多鼓励,让我多了些信心。应该说,现在,他给我的鼓励更多一些吧。

明白、生动、干净是写作的基本要素,要进行这样说的训练

记者:叶圣陶先生1963年曾替正上初三的您,精心修改过您那篇应征北京市少年儿童征文比赛的获奖作文《一张(幅)画像》——这篇少作后被《中国妇女》英文版刊登,数月前您的另一本新书《咫尺天涯:最后的老北京》中也“写了在四合院西府海棠树下和前辈作家叶圣陶先生一家三代的温馨交往”,我的微信朋友圈里就有年少时给您写信去请教写作和青春期困惑的朋友,能重温一下叶圣陶先生57年前传授给您的“写作经”吗?

肖复兴:在我初三那年,因一篇作文而和叶圣陶先生结识,是我一生重要的事情,也是我一生重要的节点。如果没有这样的经历,也许我的人生会发生改变,起码不会深陷文学乃至文坛之中。初三那次会见,其实叶圣陶先生并没有教我什么写作秘诀,但是,他亲手帮我修改的那篇作文,印象至今还很清晰,我从这手把手逐字逐句具体的修改中学到很多。更重要的是,老先生的鼓励对我的作用更大,是所谓的象外之意吧。后来我在北大荒喂猪时写的十篇散文,叶至善先生用他父亲叶圣陶先生同样的方法,逐字逐句地帮我一一修改。其中一篇修改过多,怕我看不清,他老先生亲自抄写了一份寄我,这种情意至深的帮助,实在是我的幸运,对于我对文学的认知与情感有着重要的影响和作用。

记者:您认为写作到底可不可以教,在哪些部分是可以教的?

肖复兴:写作是可以学习、可以教的,写作并不是那么玄乎,似乎完全靠天分而无迹可寻,写作也是有自身的规律可言的。

对于初学写作者尤其是对于孩子而言,我一直坚持以这样三点方法入手:

一是读比写重要,在读中学习写,在写一个题目或一件事物之前,先要找到范本来比照,所谓照葫芦画瓢,模仿是必要的,也是一种学习。

二是说比写重要,先不要着急写,在动笔写之前先说一遍,说得清楚,才能写得清楚;说得生动,才能写得生动;说得不啰嗦,才能写得不啰嗦。明白、生动、干净,是写作的基本要素,要进行这样说的训练。孩子的说话都是先于认字和写字的,这是规律,说比写要容易,孩子入手会快。

三是改比写重要,最初的写作不可能一步到位,改是必须的。哪些地方重复了,需删掉;哪些地方过于简单了,需要补一笔;哪些地方不够生动,需要增添个比喻或想象。

最初的修改,就注重这三点,不宜贪多,别让孩子烦;也要注意修改的地方,一定要简单,容易改,别让孩子无从下手,应该属于踮踮脚伸伸手就能够够着。

从报告文学到非虚构写作的变异,可以看出时代之变迁,文学不过是其倒影

记者:在报告文学、小说、散文和文学批评理论等几个大的领域,您都有丰硕的创作成果,甚至您还有旧体诗的创作,具体采用哪种创作体裁和形式,其决定因素主要有哪些?

肖复兴:从1990年代初起,我不再写作报告文学。一个时代有一个时代的文学。我主要写散文,偶尔写小说,旧体诗完全是为自己而写。尽管前些年曾经出版过《北大荒三百首》和《复兴诗草》两本旧体诗集,只是其中很小的一部分,大多是打在电脑里,极少的一些,发表在《新民晚报》和《中国文化报》这两家报纸上。然后,每年选出没有刊发的六七十首,请我的书法家朋友黄德智小楷抄录一册,敝帚自珍而已。旧体诗和画画,都是退休之后才开始学的,它们是两支合手的拐杖,助我在秋深春晚的时节里走得能稍微远一些。

记者:如今谈论“非虚构写作”的论者远多于“报告文学”,您怎么看二者的异同以及这种文体观念的变迁?对于您这样的成熟作家来说,在晚年是如何实现自我挑战和打破某些写作瓶颈的?

肖复兴:非虚构写作比报告文学的涵盖面更宽泛一些,而且,也更文学化更规范。报告文学,更富有上个世纪七八十年代改革开放初期的精神风貌,对于时代同步的追踪和讴歌,对于历史真诚的揭示及反思,对于现实锐利的介入与批判,给当时新闻与文学对于飞速发展变化的生活的表现不足以及时的补位和补充,正体现了报告文学这个概念中的“报告”和“文学”这两方面。这样的报告文学,在上个世纪八十年代末已经到了尾声。如今被称之为的非虚构写作,无论内容还是写法,都和当年的报告文学不同。从报告文学到非虚构概念与名称的变异,可以看出时代之变迁,文学不过是其倒影。

新媒体对我的阅读和写作冲击不大,如果真正地阅读,我还是看纸质书

记者:您也用微信,只是不像我们一般年轻人每天耗费太多时间在这类新的社交媒体上,新媒体对您的阅读和写作的冲击、影响大吗?您是如何应对与调适的?

肖复兴:我的微信只限于一般的联络,代替了以前的电话和邮件功能而已。一般我也不给人留微信,我的朋友圈很少,而且,基本不怎么上朋友圈,即便上,只是潜水而已。我是比较老派的人,不爱社交,不爱远足,愿意一个人独守家中,顶多去街上买菜,到天坛画画,生活的半径很窄。新媒体对我的阅读和写作冲击不大。客观地讲,对我会有帮助。最大的帮助,是可以在电脑上写作,方便修改,方便保存,也方便发稿。在网络上查阅资料,也会比较方便,一些新的信息的获得会更迅速。

在资讯焦虑的时代,大量有用和无用的信息交错在一起,会通过新媒体蜂拥而至,这是传统纸媒难以比拟的。有一天,我下楼从报箱里取回一大摞报纸、杂志回来,上电梯时碰见一个年轻人,他有些惊讶地对我说:您还在看报纸呀?他的惊讶是有道理的,说实在的,报纸除了副刊,我也不怎么看了。

不过,如果真正地阅读,我还是看纸质书。牛津大学教授约翰·凯里,在他的《阅读的至乐》一书中说:“读书的特别之处在于——书籍这种媒介与电影电视媒介相比,具有不完美的缺陷。电影与电视所传递的图像几乎是完美的,看起来和它要表现的东西没有什么两样。印刷文字则不然,它们只是纸上的黑色标记,必须经过熟练读者的破译才能具有相应的意义。”我赞同他的说法。电影和电视时代乃至网络时代的到来,使得农业时代传统的纸质阅读受到了强烈的冲击,约翰·凯里教授强调的“必须经过熟练读者的破译才能具有相应的意义”,我希望自己能够成为这样熟练并具有破译能力的读者。

责任编辑:只恒文

本报记者 张彦武

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制