在我的记忆里,母亲从不做针线。每当看到本家的婶子们农忙之后都坐在树下做针线时,我便跑回家埋怨母亲为什么总是不碰针线,别的孩子都穿着母亲亲手做的衣服和鞋子。这时候母亲总要揪一揪我的耳朵,“我不做针线,也没少你一件衣服穿啊,你看看你身上穿的、脚下踩的哪一件儿比别人的差?”

我便在心里嘀咕:还不是多亏了外婆,要是没有外婆那双巧手,我指不定还得穿啥呢。外婆也总是劝母亲,说自己总有老眼昏花的一天,等她眼睛看不见穿针了怎么办?母亲总会哄着外婆:“等您看不见穿针的时候,我来给您穿。再说臭小子长大了,就不穿咱自己缝的衣服了。”

事实真如母亲所说,小学五年级的时候,校园里已经少有人再穿手工缝制的衣物了。一晃到我大学毕业前的那个寒假。回家后母亲早就为我铺好了床铺,换上一个新枕头,枕套上面用十字绣绣了“军魂”两字。我以为是母亲买的,第二天一早问母亲,母亲说是她绣的,我简直不敢相信,母亲居然做针线了?她和我开着玩笑,用试探性的口吻说:“你啥时候给咱谈个对象回来,等你们结婚的时候,妈给你们绣两对鸳鸯枕头。”

疫情原因,这个寒假我在家待的比往年都要长了两个月,返校前一晚,我跟母亲开玩笑说:“明天就要撤了,待这么长时间,你和我爸肯定都烦了。”母亲没有说话,从柜子里取出一个包裹,里面放着一堆鞋垫儿。她取出一双鞋垫儿,让我试试大小。“还别说,大小刚刚好”,看着合适,她当下就让我垫在鞋里。我说我们在学校里除了外出以外都不穿便鞋,放家里吧。

这时,在一旁抽烟的父亲说:“带上吧,垫在便鞋里,鞋垫的针脚有多密,你妈就有多爱你。”第二天我好奇地问父亲,我妈怎么想着做针线了。父亲笑笑说:“这不是你常年不在家吗?她想你的时候就学着做针线。刚开始经常被扎得流血,她就说这是你在想她。”回想起母亲在洗衣厂上班那几年,留下了关节炎,一到冬天关节就疼,缝这么多东西,对她来说绝非易事。

分配离校后,我赶在报到前坐舅舅的车从西安回了趟家,时间很赶,只有短短6个小时。母亲为我做了一顿丰盛的饭菜,看着一大桌菜我却没有胃口,因为我清楚地知道,这一去,我和家人便远隔千里了。

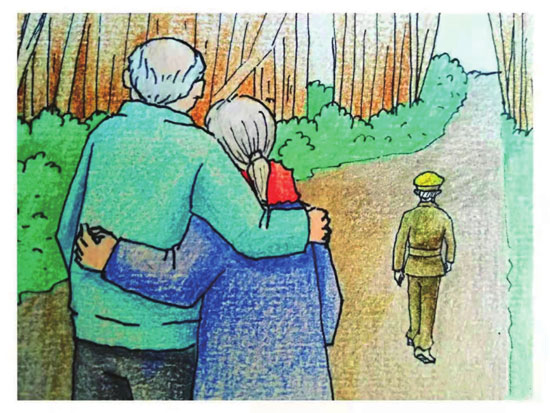

临走前,母亲又拿出那个包裹,里面装了十几双大小一样的鞋垫,她让我带六双。我说上次那双还新着呢,说着就要脱鞋拿出来让母亲看。没想到母亲却哭了:“以前妈不怎么做针线,笨手笨脚的,绣得不好。”我接过鞋垫,想张开手抱抱母亲,母亲却转过身哽咽着说:“赶紧走吧,别误了火车,你现在长大了,妈放心!”

我背起行李,已经来不及道别了,我的眼泪正往下滚落,我不想娘看到我流泪。

火车上的那晚,我从行李箱拿出鞋垫,看着鞋垫上密密麻麻的针脚,想起母亲那双有关节炎的手,想起母亲思儿的漫漫长夜……我明白了以前从不做针线的母亲为什么在我入伍后学着做针线了,她不善言谈,便把对儿子的爱藏进密密麻麻的针脚里。

今年春节是我第一次在基层过年。除夕夜站完暖心哨回来,给母亲拨通了视频。看着饭桌上全是我喜欢吃的菜,我心里充满了亏欠。她叮嘱我照顾好排里的战士,不要太严厉。他们都是父母心里的宝,我明白母亲的慈母心肠。

责任编辑:龚蓉梅

武警北京总队执勤第三支队 赵浩

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制