答高考政治题时,关于脱贫攻坚的措施我信手拈来,而真正要付诸实践时的重重阻力与困难,只有在我到了高脚村、每天看来自各行各业的帮扶责任人进村入户、亲身走在太阳暴晒又曲折蜿蜒的家访路上,才真正地感受到。

-----------

“山那边的山啊,铁青着脸,给我的幻想打了一个零分。”

每次我站在走廊上向远处的山谷望去时,王家新的这句诗便蓦地浮现在脑海:高脚村的孩子们,或许就是在这日复一日的痴想中度过了他们的童年。我不想去追溯他们的先民是如何翻越崇山峻岭来到这里定居,我只在想,这些哪儿也去不了、什么也见不着的孩子们,想要在这天地之间找到自己的未来,该多么难啊!——至少现在他们压根儿不知道这天地是何等样子。

贵州省从江县高脚村,位于黔桂两省区交界的深山之中。从这里到最近的西山镇需要40分钟车程,路上遍布急弯和陡坡,以及7月暴雨导致的多处塌方痕迹。村里有192户人家,分散在6个组,大部分有劳动力的人家每年能收五百到一千斤谷子,余下的就是种些玉米、钩藤和茄子豆角之类,再去竹林里收些竹笋,晒干以后吃上一年。山坡上跑着些土鸡,圈里的猪要养到过年宰杀,熏成腊肉和干笋一同炒制。

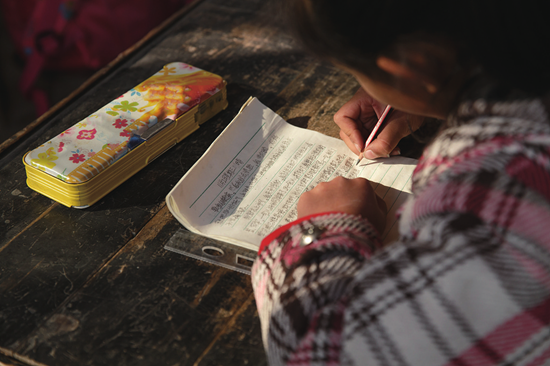

中寨小学是村里唯一的教学点,既是一二年级小学,又是幼儿园和成人夜校。平时学校里有两位老师,一位是校长,负责一二年级的所有科目教学和学校的全部事务;一位是幼师,教学前班的孩子。因为没有足够的老师,只能采取复式教学,一节课分成两半:校长一半时间上一年级,一半时间上二年级;孩子们一半时间上课,一半时间写作业。孩子们在这里读完二年级后,就必须去镇里上学,一个星期回一次家。家里有摩托车的可以骑车接送,没有车的就走两个多小时的山路回家,过完周末再走回学校。

这次我们的支教夏令营,一共招收了52名学生。对于他们中的大多数而言,从江是他们到过的最远的地方;还有些孩子甚至从未出过村子,仅仅是赶集日跟着家人去过西山;他们中的极少数,去过广东和上海,去找他们在那里打工的爸爸妈妈。

今年是我做春晖助学支教夏令营志愿者的第二年了。如果说去年的我,是在以一种好奇的眼光去捕捉良上镇的一切,那么今年则更多地是在去年的记忆和今年的进行时中,试图准确地定位自己的角色,并寻找到一条行之有效的公益路径。

第一节音乐课后,有两个男孩找到了我,问我能不能教他们弹吉他。

“你们想学?”

“是啊,我们琴都买了,就是不会弹。”

“买琴的时候没有买书吗?”

“送了书啊,但是看不懂啊。”

第二天上午,他们如约来到学校,我从吉他的部件名称和持法指法开始,教他们“爬格子”和C大调音阶。

我的眼前是两双年轻但又黑又僵硬的手,皮肤几乎和琴颈一样黝黑,那笨拙的左右手显然没有接触过任何灵巧的乐器。他们果然不知道123代表Do Re Mi,遑论通过看书来自学弹琴。

我和班主任晶晶聊起他们。我说:“他们学得好认真,未来的他们也许能成为民谣歌手,也许不能,不过,愿吉他能成为陪伴他们未来生活的一样爱好。”

在当地镇里长大的晶晶告诉我,他们或许真的非常需要我,因为在这个勉强温饱、偏僻闭塞的大山深处,孩子们的兴趣爱好都很难得到发展。有的孩子或许有游泳、唱戏这样的一技之长,却没有城里孩子们丰富多元的选择机会。的确,在这一点上,城里长大的我,实在是优越得太多,可以走过山、走过水、穿越城市,在旅行、摄影、音乐、文学等种种尝试和“挥霍”中找到自己的位置。而在他们眼前,或许就只有那条通往外面的崎岖山路,除此之外,别无选择。

为了孩子们能沿着这条山路顺利地走出高脚村,这里的人们也在努力。

组织夏令营报名那天,我和校长坐在花坛上商谈爱心书屋的捐赠事宜,然后聊起了学生以及他与这个学校的过往——4年前,他接手了这个窗玻璃被风刮得七零八落、只剩下8名学生的濒临关停的教学点。那个时候学校除了8名平均成绩只有几分的孩童外几乎一无所有。“上面给我一年时间,如果能搞好,就继续(办学校),搞不好就关了。”他说。

校长骑着他红色的小摩托车往返于学校和他家所在的西山镇,将玻璃、涂料、电线、灯具、药箱一样一样驮来,再一样一样地安置在曾经摇摇欲坠的校舍。4年之间,操场、厕所、午餐食堂、饮水机、投影仪、打印机、体育器材、医务室、幼儿宿舍从无到有。他挨家挨户地找来那些适龄但未入学的孩子,慢慢地有了二十多个学生,到现在村里192户人家中已经没有未入学的适龄儿童。

学校不大,却还算整洁,走廊和教室的墙上贴满了孩子们的作品,顶上悬着用棉线穿着的五颜六色的风车,被大风吹着呼啦啦地响。教学楼与操场之间是一个很大的花坛,里面种着茄子、辣椒、小白菜、葫芦、番茄和丝瓜,还有桃树、冬青、小叶黄杨以及孔雀草。校长说那都是他带着学生一起种下的,还用红漆在木板上写下植物的名字,挂在枝桠上。他不止一次地嘱咐我:“你们一定要给学生讲,不要把这些花弄坏啦!平时我最怕小孩不懂事,把花采去。”的确,如果没有风车和花坛的色彩,这所偏僻的山村小学会荒芜得可怕,也许就像4年前一样。

校长讲得很快,就像他身后一晃而过的4年高脚村时光和30年乡村教育生涯。他像拉家常一样地与我聊他与学校的故事,仿佛这些年过得轻松又平常。

初来乍到的我只是听着,无从知道他这些年究竟是怎样艰辛。

我只知道他在办公室的隔间里放了一张小床,一周7天中6天付给学校,剩下的付给家人。他的朋友圈无一不与学校相关:学生,学校的花草,各种爱心捐赠。

我只看见他每次出现在我眼前时,都穿着那件松松垮垮的对襟白布衫,裤管卷到小腿的一半,沾满泥渍的凉皮鞋表面已经磨得毛毛糙糙。

前年教师节,他获得了教育部颁发的“乡村学校从教30年”荣誉证书;去年教师节,他获得了“希望工程烛光奖”,将颁奖时拍下的合照设为自己的微信头像。

他很知足,总是乐呵呵地同孩子们说话,每次手抚着从石缝中攀上墙壁的藤蔓就笑出一脸褶子。课余时,他带我们爬上可以同时望见贵州和广西的山顶,一路上自豪地向我说起曾经考上浙江大学的学生和已经成家立业的儿子。

他也有很多不满足,说自己能力有限,不能给学生拓宽视野;说学校没有足够的老师,复式班的课总是上得匆匆忙忙,担心学生接受上有困难;说学校每天中午的饭菜只能是一菜一汤,怕学生吃烦了、吃不饱;说这里好多人家实在是穷,没钱供孩子继续读高中、念大学,孩子们冬天来上课时穿得单薄,小手小脸冻得通红。

“乡村教师”这个我从前只在新闻报道中见到的词,因为他而一下子鲜活和生动起来,让我真正地心生敬重。

还有村主任,初次在微信上联系就用沉甸甸的一句“老师好”与我打招呼,向我们——来到高脚村的第一支支教队表示热情欢迎,让我在难为情之余又感到责任重大。

他用大喇叭和微信群告诉村民有大学生要来村里,还和其他村组干部挨家挨户地去宣传。他的话很少,走的路却很多,为了脱贫的事访遍了每一户人家,皮肤被山上的烈日灼烧得黝黑发亮,白衬衫上留着树枝刮过的印痕,鞋子和裤腿溅着水稻田里的泥巴。

当我向他说起,“西部学童”资助信息录入需要他帮忙提供一些信息,他毫不犹豫地答应,并很快地发来所有我们需要的内容,给我留言说:“谢谢你们大学生对山村孩子的关心!”其实,比起我们22天的微薄之力,他对村里每一个家庭和每一名孩子的关心,不知道要比我们多出多少。

还有两位驻村书记,他们的床就安在办公桌的旁边。他们早上起来泡上方便面,到公共卫生间去洗漱,回来匆匆扒上几口就要到农户家去,帮他们装屋顶、修房子,看看他们上学、看病有没有经济上的困难。

与他们交谈时我得知,他们也是异乡人,接到上级的安排,便离开了留在贵阳和凯里的妻子儿女以及原本的工作岗位,住进连2G信号都时有时无的村里。有时,我见他们清晨五六点钟就发了朋友圈,照片里是今天的晨雾和云海。我问他们为什么这么早出门,他们说农户起床早,出门干活也早,得在他们出门前到别人家里去。答高考政治题时,关于脱贫攻坚的措施我信手拈来,而真正要付诸实践时的重重阻力与困难,只有在我到了高脚村、每天看来自各行各业的帮扶责任人进村入户、亲身走在太阳暴晒又曲折蜿蜒的家访路上,才真正地感受到。

还有学生的家长,或者背井离乡拼命打工挣钱,或者每天忙完农活就骑着摩托车赶来接送孩子们上下学,或者用他们粗糙的手紧紧握着我的手,希望我们在这里多待一段时间,希望我们明年再来教他们的孩子。

还有孩子们自己,围在我的小音箱旁边认真地温习我教给他们的歌曲和舞蹈,高声朗诵那句“我们要全心全意默默地开花,以花来证明自己的存在”,和着我的琴声一同唱起《夜空中最亮的星》,与我站在走廊上一边吹风一边探讨王尔德笔下为一朵红玫瑰而呕尽心血的小夜莺究竟值不值得。

每当这样的时刻,我都能感受到一种渴望的声音萦绕在我的耳旁。也许那一刻在他们的眼中,我说的每一句话、教的每一首歌、诵读的每一篇文学作品,都在满足他们对山外面日复一日的幻想。

而我其实很清楚,无论我如何高谈阔论,也总不及未来他们用自己的双脚,将这广阔天地一一丈量啊!

“如果你问我未来的梦想和目标,我一下子也没法说得特别具体,但我觉得这样也很好,这恰恰说明我们的未来会有无限可能。”

高年级最后一节语文课上,我与孩子们分享了电影《你好,之华》中的这句话。

这句话用来勉励他们,也常常被我用来勉励我自己。因为若论知识、眼界和心胸,这22天里我们与孩子们其实都在支教与被支教的过程中改变着自己。也许某一刻的灵感与触动,就会让我们的身上发生蜕变。

纵然这里的孩子们与他们的家庭大都各有各的困境,阴云一样笼罩在他们抵达梦想前需要翻越的群山之间;纵然我们稚气未脱的双眼也尚看不清未来人生的航向,但22天的相互启发,已经足以让有心的人找到引自己向前、向美、向善的力量,然后找到属于自己的生活方式和节奏,获得完整、丰富、深刻的生命体验。

特邀编辑:董学仁

武汉大学学生 沈钰洁(21岁)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制