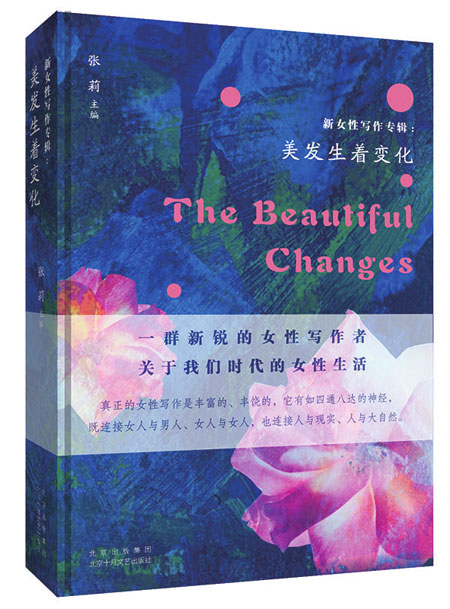

阅读学者张莉主编的《新女性写作专辑:美发生着变化》,我总会想起理查德·威尔伯那首著名的《美发生着变化》中的诗句:“美发生着变化,像一只蜥蜴/将皮肤翻转,改变了森林;/又像一只螳螂,伏在绿叶上,/长成一片叶子,使叶子更浓密,/证明绿比任何人所知的更深。”它不仅是《新女性写作专辑:美发生着变化》的书名来源,也最为贴切地描绘出这本书带给读者的感受:美发生着变化,这种变化能够改变我们栖息的整个森林,也显示出“新女性写作”的绿意正着力抵达一种前所未有的深度。

《新女性写作专辑:美发生着变化》中,收录了来自13位女作家的不同题材和风格的作品。在这本书中,我们可以看到女性写作的美学原则发生着变化,女作家们的审美趣味发生着变化,她们笔下的当代女性的思想观念和生活方式相比以往也呈现出巨大的变化。女作家们致力于书写更广阔的空间,从我们时代的现实世界出发去观照作为“所有社会关系的总和”的女性和她们丰富的精神世界。她们正视自己所遇到的性别问题,向往更广阔更多元的空间和能够自由生长的自己,因此读来令人耳目一新。我们从中能够很容易地觉察出,一种新的女性写作正在形成。

在淡豹的《山河》中,逃离自己的家是“我”从小以来的梦想,因为在“我”的记忆里,家是“一个男人随意提出要求的地方”。“山河”,这个本是象征着辽远空间的词语在母亲那里失去了它广阔的空间感,因为作为私生女的“我”是母亲的山河,是母亲和父亲旧日情感的遗迹。正所谓“国破山河在”,“我”的存在仿佛只是为了便于母亲确认父亲那消逝的爱。当长大后的“我”离开故土、努力读书,去追寻真正的广阔山河,却发现自己也陷入了与妈妈曾经相同的处境中。

当一位来自乡村、文化程度不高的娜拉走出家门自食其力,等待她的将会是怎样的生活?文珍的《寄居蟹》中的林雅从苏北农村的家中出逃,独自一人来到华南S城谋生路。在深圳三和人才市场愈发引起人们关注之际,《寄居蟹》将触角深入到被忽视的女性劳动者群体中,在林雅的遭际中我们得以看到求生于都市丛林中的女性打工者的生存境遇。

在《新女性写作专辑:美发生着变化》的其他作品中,我们亦可看到不同国家、不同代际、不同身份和地位的女性都在为抵达更广阔的空间而努力,在空间的位移中找寻真正的自我。金仁顺的《宥真》书写了一位赴美国参加国际写作计划中心笔会的韩国女诗人宥真。宥真去东南亚、越南、老挝、缅甸、泰国和日本,用一次次出国旅行和诗歌创作治愈自己。翟永明以诗歌《寻找薇薇安》致敬街头摄影师薇薇安·迈尔,这位以做保姆维持生计的女摄影师走出房门,用十五万张照片捕捉形形色色的灵魂:“它扑向大面积的街道和人群/它装在橱窗镜子上/寻找烙印上去的镜中之殇/寻找城市的排泄物,剩余物/将它们塞满一个黑色方框”。张天翼的《我只想坐下》虽然以狭小逼仄的火车车厢作为故事发生的场景,但在前进的火车中,我们会为詹立立逃出传统家庭接受高等教育感到欣慰,也为她的爱情幻想驶入破灭而感慨万千。在“新女性写作”中,女作家们道出了女性在成长过程中遭遇的性别困境,这些在以往被认为是难以启齿的问题实际普遍困扰着女性群体,但她们依然坚定地走向心中的诗和远方,这是她们最可爱的地方。

但随之而来的另一个问题是,当一位女性没能在更广阔的空间中获得理想的人生,铩羽而归是否意味着失掉了体面和尊严?孙频在《白貘夜行》中为我们提供了答案。这部小说中的四位女主人公最初都梦想着离开小煤城,去大城市实现理想的生活,但其中三位都在日复一日机械单调的生活中与这座以黑立身的煤城一起在这世界中隐身了。在姚丽丽看来,康西琳的生活并不体面:兜兜转转最终还是回到了煤城,在廉价市场涂着廉价的口红起早贪黑地卖烙饼,一双手冻得红肿皲裂。而姚丽丽早已在小煤城安居乐业,她为自己体面的工作、美满的婚姻和幸福的家庭心生优越感。但为什么以胜利者自居的姚丽丽反而在康西琳面前屡受打击,自尊心摇摇欲坠?

尽管姚丽丽以物质生活的殷实获得了现世的稳妥,但她实际上仍是煤城出逃计划的失败者。多年来,她小心翼翼地维护着自己在小煤城精心建构的尊严体系:不去省城、北京、上海这些曾经梦想中的大城市,把自己封闭起来以免供人展览;将自己和小煤城融为一体,以主人翁的姿态怀有排外心理……但她内心对于小煤城缺乏认同感,没能离开这座小城成为她的心结,因此她渴望女儿能够满足自己未能实现的走出煤城的梦想。

康西琳尽管在其他三个人看来生活最为窘迫,但她不为生活现状感到自卑,她对姚丽丽她们视若珍宝的东西满不在乎。姚丽丽以生活的胜利者的姿态对她施以怜悯,然而,康西琳仿佛“失去了痛苦的能力”,成为四个人中唯一一个真正体悟到生活的美好的人。从小煤城到大城市,康西琳一直坚信人类文明是向前发展的。即便历尽千帆最终又回到煤城,但那已不再是原点——她没有婚姻,但有充满活力的爱情;她没有稳定体面的工作,但她看惯了人生的起起落落,心性坦然;她最终还是回到小煤城,但她看尽浮华后在此重获快乐,通向了更广阔的精神空间。孙频在书后的作家微访谈中提到,“貘”是传说中生活在东南亚的一种会吃梦的兽。在结尾处,化身白貘的康西琳放下了世人对于六便士的执念和“女人必须要依附男人”的偏见,纵身跃入冰湖追寻月亮。

在“新女性写作”中,女作家们不再将写作视角聚焦于女性的身体,而是从微妙的领域进入女性生活内部,我们在作品中看到的是一群眼界开阔、有着独立意识、处于社会化进程中的女性形象。作为书中的唯一一部非虚构作品,乔叶的《小瓷谈往录》独具亮色。作者在记录时保留了自述的口语化表达,并将自己的疑问和感受穿插其中,于是在主人公小瓷轻松幽默的讲述中,我们能够听到她内心最深处的声音,看到一位生活在现实世界中的女性真实的成长经历,了解她如何抵达一种健康、理想的情感关系。由离兰州不远的甘肃小城到郑州,从不谙世事的小女孩成长为公司老总,小瓷遭遇了成长过程中父母的缺席、住校生活中来自同学的冷落、青春期遇到的性骚扰、恋爱过程中来自另一半的PUA和暴力倾向……生活在当下,小瓷这些极具典型性的经历很容易引起我们的共情,但小瓷没有迷失自己,而是把它们视作磨砺,在困境中培养出坚韧的品格和独自勇敢面对生活的能力。从小瓷身上,我们可以看到爱的力量与强大的主体性在女性的成长过程中所具有的重要意义。

值得一提的是,《新女性写作专辑:美发生着变化》收录了贺桂梅与张莉两位女性文学研究者关于四十年来中国女性文学与性别文化的对谈,并附有“新女性写作专辑”作家微访谈和00后读者对于书中作品的讨论。在这之中,我们可以看到作者与读者、资深学者与青年学子对于“新女性写作”的理解和对于当代女性意识的看法。正如张莉所说,“理解女性写作,无论作家还是批评家,都应该把女性、女性的生活与生存放在一个广阔而多维度的关系里面去认识,要放在女人与大自然、女人与社会、女人与世界、女人与阶级、女人与民族国家、女人与男人以及女人与女人之间这样的复杂关系里去理解问题”,“新女性写作专辑”写出了当代女性更广阔的生存空间和更为丰富的精神空间,并且将视角跳出女性自身,将女性置于庞杂的社会关系中对其生存境遇进行观照和反思。从这个意义上讲,《新女性写作专辑:美发生着变化》让我们真切地感受到美发生着变化,这种变化本身即是宝贵的收获。

责任编辑:只恒文

北京师范大学文学院中国现当代文学专业博士研究生 张天宇

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制