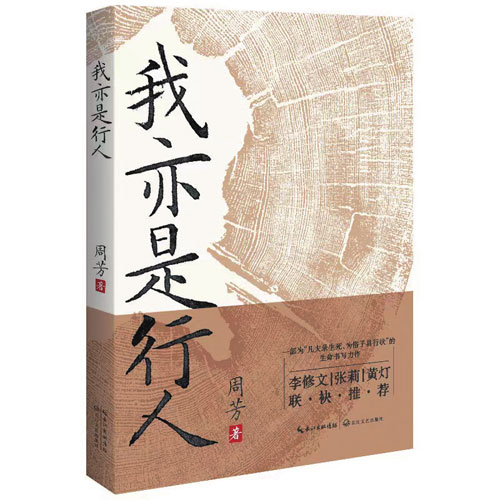

近日,周芳的非虚构短篇集《我亦是行人》经长江文艺社出版问世。该作品继承了她在《重症监护室》《在精神病院》中对疾病、衰老和死亡的认识与思考,表现出作者在面对苦难时的恻隐之心与坚强心理。全书讲述了九个小人物的生死故事,他们是乡村学校的老师,是麻将馆里风烛残年的老爹爹老婆婆,是病魔缠身没有尊严的老人……是千万微尘中的一粒,是形形色色的众生。

《我亦是行人》的标题取自苏轼的“人生如逆旅,我亦是行人”,与之意味相同的是李白的“夫天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也。”周芳将惆怅与豁达、挣扎与接纳揉进“行人”二字。当她书写一个猝死在麻将场老人的疾病、衰老、死亡,也是在书写自己的疾病、衰老、死亡。归根到底,她是千千万万分之一。她深知“行人”骨子里是坚韧,即使历经千山万水,度过无数不眠之夜,也会予生命深情拥抱;她深知在生命这趟单向旅途中,每个人都只是匆忙过客,所有的顺与逆、生与死也都是瞬息一过。

死亡并不讨喜,可死亡面前没有特权者,也没有救世主。“与其转身跑走,不如直面相逢”,这是周芳面对死亡的人生态度,也是借此书传达给读者的积极暗示。在相逢中,周芳看到的不是生命的戛然而止,而是情义的经久绵长。她写死亡,实际上是写永生,写人世的情义。

《我亦是行人》与前两部非虚构作品《重症监护室》《在精神病院》有着显著区别。从领域和视野来说,《我亦是行人》并非局限于诸如重症监护室、精神病院的等特殊空间和特殊人群,而是走向周遭世界、普通你我,从生死一刻扩大到一生经历;在艺术手法和阅读感受上,《我亦是行人》将“自我”从叙事中剥离开来,追求平静、淡然,甚至是诙谐、调侃,脱离了书写疾病与生死的悲痛挣扎,把疾病痛苦死亡铺陈在日常的、恒态的生活中。

讲述被死亡封住的生命故事,将视角投射到更远的死前命运

《我亦是行人》中收录了九个人的一生。对于人物的取材标准,周芳解释道:“他们每个人都用心地活过,他们对生活有过热望,有过情义。”如《色色王传奇》中的王爹爹,终日混迹于麻将馆,以花言巧语逗婆婆们,享受被唾骂的快活。然而,“色”字背后是他对青梅竹马的欧阳婆婆几十年来的痴情痴守。尽管周芳笔下的“行人”只是沉默如草芥的小人物,但他们有自己的生命故事,卑微中也有高贵,孤寒中也有热烈。周芳冷静地讲述被死亡封住的生命故事,以一个写作者最大的德行和修行扮演一位“给沉默者以尊严”的歌者。

谈及创作的灵感来源,周芳表示,书中的细节一部分来源于自身积淀的原生经验,如家庭记忆、乡镇农居传承的世俗经验、医院的医护经验,也有一部分是对隐匿在城市意象背后的隐秘经验的探索。如对夕阳红麻将馆各种场景和各色人物的体察,“嚼嚼婆”“乌龟刘”“满月嫂”等爹爹婆婆都有自己大篇的人生故事,滚动着社会舆情讯息的麻将馆每天上演流动的人间大戏。

另一部分细节则是借助可靠经验和生命的同理心、同情心。如《父亲们的管子》中对几位插上导尿管老人的描写,周芳的同理心和同情心使她精准捕捉宛若游丝的感官体验,放大之、生发之,以唤起读者感受和体验层面的印象和记忆。

为了写出烟火味道,而非大悲大痛,周芳将视角投射到更远的死前命运,用冷幽默的玩笑风格消解了死亡话题的冰冷与沉重。在“生”与“死”的辩证解读上,周芳坦言,这部作品与其说是探究“死”,不如说是在探究“生”——在生的层面,从那些重重叠叠的往事中,还原生活本来的面貌,它有声有色,它有烟火气,有人情味。

“死者要去赶死者的路,生者要去赶生者的道”,这是周芳想通过这本书传达的生死观。《我亦是行人》明面上写各种人物的死,但周芳追溯的是他们的前世今生,他们开在春天枝头的花。“你别看那些李花桃花一个个娇艳得不行。保不准,在李花根下桃花根下,安放着我们多少世先祖的骨灰。”

把“自我”从叙事中剥离开来,让人物自行主导行动、完成故事

于周芳而言,写作的意义在于陪伴和守护那些哀苦与挣扎的生命,看他们一点点死里逃生,露出光亮或是坠向深谷。

在周芳看来,创作自由度不一定只关乎体裁的限定与选择,而更重要的是对文学真实性的忠诚。凭借这份忠诚,作家可以最大限度地展现自身对这个世界的理解,对自我、对生命、对时代的真相、对每个个体的困境和他们生活价值的追问。

在《我亦是行人》中,周芳用细腻诙谐的笔调诉说九个“行人”一生的光泽与阴影。《林下村的数学老师》中的夏老师因为有漂亮女同学看望他而被老婆当成一辈子的笑柄。他恪尽职守,为学生负责,却为了纠正一道误判的选择题死在了去学校的雪天。《林氏恩怨录》中“我”的父亲和大妈十年前反目成仇,发下毒誓此生至死再不相见。开头部分对于大妈的举止和神态的传神描写,淋漓尽致地展现出主人公内心复杂的情感纠结。在这些故事中,“我”已然隐身脱离,任由主人公们演绎自己的故事。

汪老师夏老师也好,李中焕王爹爹也罢,都是一生庸常无为的小人物。周芳忠诚地记录他们的一生,在非虚构写作中抵达真实与自由的彼岸。

从《重症监护室》《在精神病院》,再到《我亦是行人》,周芳一直深耕于非虚构写作,以鱼潜于水、根扎于土的姿态牢牢站定在生活这块热土上。不同之处在于,前两本非虚构采取日志的记叙形式,主观性的叙事话语比较强烈。而在《我亦是行人》中,周芳有意识地克制这种主观性,把“自我”从叙事中剥离开来,让人物自行主导行动、完成故事。尽管小说能以强大的虚构空间,抵达真实与自由的彼岸,但周芳认为,优秀的非虚构作品也闪烁着想象力的光芒——我们想要抵达何种真实,我们看到的又是什么层面的真实,这离不开作家的想象力。

责任编辑:周伟 谢宛霏

张梦楠 本报记者 谢宛霏

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇