云中之西,峰峦叠翠,错落有致,古老的魂灵长眠于此。山间,苍松翠柏,郁郁葱葱,微风拂过,枝摇叶曳,声响簌簌,仿佛在吟唱,又似在低语。

是谁在低语?是我,云冈石窟。我生于北魏,震烁古今。“凿石开山,因岩结构,真容巨壮,世法所希。山堂水殿,烟寺相望,林渊锦镜,缀目所眺。”这是北魏地理学家郦道元笔下的我。世人极尽赞叹,描绘了无数关于我的故事,但今天的故事,我想自己讲。

一千五百余载的岁月洗礼中,我见证了人类历史的波澜壮阔。时间的流转,于我不过是过眼云烟,季节的更迭也仅在眨眼之间。但是,成为一座窟,是我漫长生命当中最值得骄傲的事情。

北魏盛时,定都平城,北征南伐,破北燕,取北凉,服胡夏,收河西,揽关中,扩地千里,一统北方。随着铁骑的征服,北方人口和财物被掳掠的同时,大量有技术的造像工匠和佛教文化也传入了北魏都城。北魏成为中原北方的大国后,西域各国纷纷遣使以示友好,从此东西往来不绝,也开通了西域佛教艺术东传的通道。

频繁的文化交流使北魏佛教盛行,统治者为了能够顺利收拢民心,积极参与佛教文化建设,意图将皇权和神权进一步结合。于是,我,融合鲜卑、汉等民族以及中亚文化的精髓,民族交流、交往、交融的结晶,北魏文明的绚丽瑰宝,应运而生。

“一生二,二生三,三生万物”,我的诞生亦非一蹴而就。每一尊庄严的石像,每一处精致的花纹,都凝聚着历代工匠的心血与智慧,他们呕心沥血,代代传承,才塑造出今日之我。按建造的时期和石窟特色,我可以分为“真容巨壮”“穷诸巧丽”“法相绵延”3个部分。每一部分都承载着深厚的历史文化内涵,彰显着人类艺术的卓越成就。

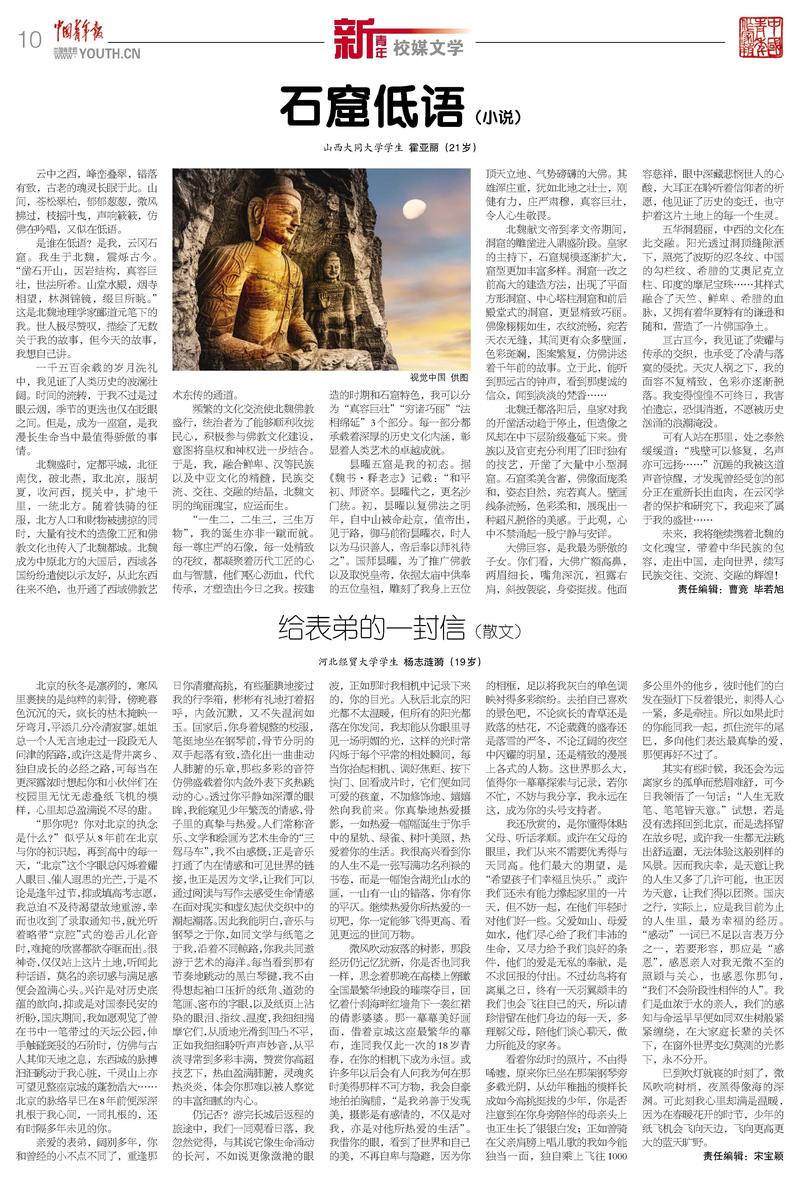

昙曜五窟是我的初态。据《魏书·释老志》记载:“和平初、师贤卒。昙曜代之,更名沙门统。初,昙曜以复佛法之明年,自中山被命赴京,值帝出,见于路,御马前衔昙曜衣,时人以为马识善人,帝后奉以师礼待之”。国师昙曜,为了推广佛教以及取悦皇帝,依据太庙中供奉的五位皇祖,雕刻了我身上五位顶天立地、气势磅礴的大佛。其雄浑庄重,犹如北地之壮士,刚健有力,庄严肃穆,真容巨壮,令人心生敬畏。

北魏献文帝到孝文帝期间,洞窟的雕凿进入鼎盛阶段。皇家的主持下,石窟规模逐渐扩大,窟型更加丰富多样。洞窟一改之前高大的建造方法,出现了平面方形洞窟、中心塔柱洞窟和前后殿堂式的洞窟,更显精致巧丽。佛像栩栩如生,衣纹流畅,宛若天衣无缝,其间更有众多壁画,色彩斑斓,图案繁复,仿佛讲述着千年前的故事。立于此,能听到那远古的钟声,看到那虔诚的信众,闻到淡淡的梵香……

北魏迁都洛阳后,皇家对我的开凿活动趋于停止,但造像之风却在中下层阶级蔓延下来。贵族以及官吏充分利用了旧时独有的技艺,开凿了大量中小型洞窟。石窟柔美含蓄,佛像面庞柔和,姿态自然,宛若真人。壁画线条流畅,色彩柔和,展现出一种超凡脱俗的美感。于此观,心中不禁涌起一股宁静与安详。

大佛巨容,是我最为骄傲的子女。你们看,大佛广额高鼻,两眉细长,嘴角深沉,袒露右肩,斜披袈裟,身姿挺拔。他面容慈祥,眼中深藏悲悯世人的心酸,大耳正在聆听着信仰者的祈愿,他见证了历史的变迁,也守护着这片土地上的每一个生灵。

五华洞碧丽,中西的文化在此交融。阳光透过洞顶缝隙洒下,照亮了波斯的忍冬纹、中国的勾栏纹、希腊的艾奥尼克立柱、印度的摩尼宝珠……其样式融合了天竺、鲜卑、希腊的血脉,又拥有着华夏特有的谦逊和随和,营造了一片佛国净土。

亘古亘今,我见证了荣耀与传承的交织,也承受了冷清与落寞的侵扰。天灾人祸之下,我的面容不复精致,色彩亦逐渐脱落。我变得惶惶不可终日,我害怕遗忘,恐惧消逝,不愿被历史汹涌的浪潮淹没。

可有人站在那里,处之泰然缓缓道:“残壁可以修复,名声亦可远扬……”沉睡的我被这道声音惊醒,才发现曾经受创的部分正在重新长出血肉,在云冈学者的保护和研究下,我迎来了属于我的盛世……

未来,我将继续携着北魏的文化瑰宝,带着中华民族的包容,走出中国,走向世界,续写民族交往、交流、交融的辉煌!

责任编辑:曹竞 毕若旭

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制