何为散文?

在中国文学史上,散文这个概念显然并非立足于其形式和内容方面的“散”或“不散”,而是相对于韵文而言的散行文字。

著名学者林非认为,这种韵散之别的表达方式,在上古时期并未被引起重视,汉晋以来对文体的辨析渐趋细致,逐步形成了对韵散各种问题的论列。刘勰《文心雕龙》的《总术》篇中,以为“今之常言有文有笔,以为无韵者笔也,有韵者文也”,所以后来,他在《文心雕龙》中列举的21种文体,属于他所说的“笔”的部分有16种,大体可以归入散文的范畴。如此来看,“形散而神不散”只是散文写作中的一种写法,并不能代表所有散文的写法,更不能给散文写作者套上这个“紧箍”,提前设置这个不必要的清规戒律。打破陈规,力求创新,且在创新的过程中找寻一条出路,其思想的翅膀才会得到进一步的解放和飞翔。

郁达夫在《中国新文学大系·散文二集》的《导言》中,也介绍过散文分类的方法,他倾向于将散文用“实写、抒情、说理”的三项来概括,认为这种分类方法“合理而简明”。其中所说的“实写”,带有当代散文写作中纪实、叙事和写人的意味,属于非虚构写作,表达形式也是林林总总,对文学技法的要求不高,很容易被大众接受和喜爱。

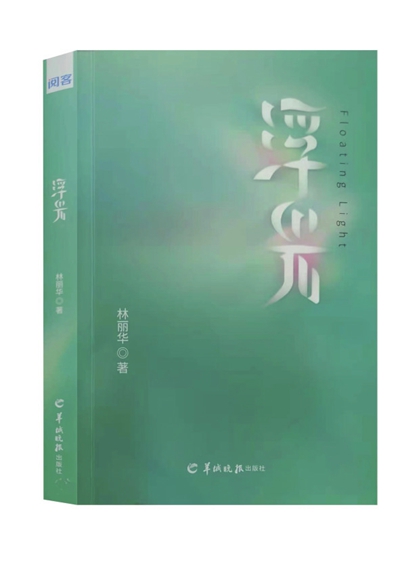

广东女作家林丽华新近捧出了她的散文集《浮光》(羊城晚报出版社出版),作者的写作对象几乎都是“小人物”,满含着爱和善良,宛如清凌凌的小河水一样抚摸着我们的灵魂,教人向善,教人行善。其纪实的手法,近乎白描化的语言,朴素的人生哲理,句句在耳,我甚至这样推测,她是一位写下善良的人。一位在非虚构写作领域不声不响、却让人读出满脸泪花的人。

作家的善良是藏不住的。

我读《光明》(原载《海外文摘》2021年第2期),被李爱民这位盲人青年的创业故事深深打动了:“人生在勤,不索何获?在施工建厂和机器安装的日子里,李爱民全身扑在工地上,吃、住全都在工地里。他从工地这头又摸到工地的那头,又从这边跑到那边,亲自掌握工程进展和工程质量,李爱民个子长得高,眼睛又看不见,头部撞到柱子上或被杂物绊倒,腿上常被碰得青一块紫一块,常碰破眼镜,眼镜都换了几十副。1992年12月,经过近一年的努力,惠州市裕隆制衣厂开始投入生产了。听到电动衣车欢快的马达声,这可是世界上最动听的音乐啊!”

长于叙事,长于纪实,是林丽华散文写作的优点,也是她散文的风格形成的主要动机。德国著名诗人、思想家、作家、科学家约翰·沃尔夫冈·冯·歌德先生说过:“一个作家的风格是他的内心生活的准确标志。”可见,艺术风格是作品思想内容和表现形式的完整体现,使作品整体的品质得到提升,让我们从作品中得到极大的审美的愉悦。同理,纪实性的行文,使作者的叙事张力被放大,阅读视野突然开阔白亮,无形之中,也增强了作品的感染力。

哪个作家不热爱自己的故乡呢?不书写这片土地上勤劳善良的人们呢?林丽华的人生充满了坎坷,除了自己完成繁重的工作和大量家务,业余写作30年,很不容易啊。她的文字,始终离不开“惠州”两个字,仿佛一粒粒泥土融入广袤的原野之中。或关注本土地域人文美食,或聚焦原生态农村的现场,或流连于当地古老民俗,或一吐柴米油盐酱醋茶里的百姓冷暖,不停地变换着写作的角度,谋篇的新颖感,拼出了作者心中一幅独特的美丽的故乡惠州大地来。

我们所擅长的东西,也正是需要我们保持万分警惕的东西。北宋初年有一场轰轰烈烈的古文运动,探讨和实践着如何继承与发展韩愈、柳宗元的散文传统,他们对于“道统”还是“文统”进行了反复激烈的大争论,这充分显示出他们在自己发起的古文运动中,具有十分自觉的建树散文文体的意识。故此,我像很多读者期待的那样,希望作者林丽华以后的散文写作能够求新、求变,不断在否定自己和发现自己之间的困惑中有所悟,有所成长和进步。

浅评林丽华若干散文的同时,我不由自主地想起了90岁高龄的著名学者林非先生。林非先生一生致力于中国散文和鲁迅研究,著作等身,近来困顿于病床之上,然读书不知疲倦,2020年春节前,和林非先生的爱人、作家肖凤短暂通话,谈及先生的病况,很是牵念。加上这之后,新冠肺炎疫情突然来袭,反反复复侵扰,已经一年多的时间没有他的消息了。想起他面对面对我的教导,想起他对于我创作中的关爱和批评,泪水翻涌,心底默默,唯有遥祝他老人家早日康复。我的耳边,时常响起林非先生的两句话,“一切出于真诚和至诚,才是散文创作唯一可以走的路。”“千万注意坦率地表露出自己的真情实感和内心图景,千万别将内心封闭起来假装崇高,否则,无法让读者相信作者真正是崇高的”。

这两句话,拿来和林丽华大姐与诸君共勉,然否?

责任编辑:只恒文

蒋建伟

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇