决定要考教师资格证那年,我在网上重新购齐了6本二手教材,为熟悉考试内容,又原原本本通读了一遍初中语文课文。而这一次,挥别学生时代,在人生阅历与经历更为丰厚的今日,我却惊喜地从书页中的名篇里捞出一枚“遗珠”,是吴伯箫的《灯笼》。时隔多年,我对《灯笼》的理解,也如王国维在《人间词话》中所描绘的治学“三境界”一般,层层递进,又回归本真与质朴,由初读时体悟到的单纯借灯笼抒发乡俗亲情,到咏叹时代背景下的爱国热情,再回到幼时对灯笼的记忆本身。

“连活活的太阳算着,一切亮光之中,我爱皎洁的月华,如沸的繁星,同一支夜晚来挑着照路的灯笼。”撒一把网在脑海里,捕获年少的记忆,我的童年也有吴伯箫笔下三家村的犬吠,夜行人咕咕噜噜的私语,和一盏横亘青春记忆、明明灭灭的灯。

想起尚扎着羊角辫的正月十五,听闻家乡小城难得办起灯展,由街心广场至解放大街尽头的一条大路,处处人头攒动,挤得如同天安门前的长安街。人群中,爸爸一把举起我,将我端放在他的脖颈,又不时架着我在头上悠起来,惹得我咯咯直笑。在沿街摆置的形状不一的花灯下,我俩叠在一起的影子就像一个长着奇异头部的怪物,我发出的咯咯笑声和他口中呵出的白气则是这“怪物”行进的马达。其实,对于本应最关注的各类花灯的造型我早已记不清了,但列队游行的人流里,爸爸举着我、逗我笑的画面却连同元宵节一起,在东北的冬日里种下了一簇涌动着亲情的温暖火苗。每一年元宵,这火苗都要拱得更高一寸,烤得人心暖融融。

我从小就跟着父母搬过很多次家,住得最久的那间房里,给我留下印象最深的不是它的灯光熠熠,而是停电后黑漆漆夜晚的烛灯。那时候,人们的通讯工具还停留在“大哥大”时代,智能手机仍在未来科技发展的遥远的梦里。妈妈给我几角硬币,遣我去楼下买几支蜡烛,划动火柴点燃一支,就铺满了一墙的微光。于是,没有任何娱乐方式的夜晚,妈妈教会了我玩手影。白墙落影,圆润、胖嘟嘟的小手和一双纤细、修长的手相握,一会儿叠成灰狼,一会儿叠成小狗,一会儿叠成兔子……“啪嗒”一声,电闸连通,满屋通明,墙上的手影消失,生活又回归正常,烛灯下的手影游戏就像平淡生活中的小彩蛋一样,多年来一直活跃在每个我遇到的停电的夜里。

大概是2008年以后,家乡小城中心广场新修了一座灯光音乐喷泉。喷泉只有节假日的晚上才开放,周末补习班的课后,爸爸总是骑着自行车载我去看喷泉。从我家到城中心最近的直路要经过一个大坡,青春期的我身形偏胖,大坡加上车后座的我,自然为爸爸的骑行平添了许多负重。上坡路,自行车的轱辘嘎吱直响,前进的速度渐缓,爸爸蹬得越来越吃力,我想跳下车跟着跑,却总是被爸爸喝住:“不要扭,爬完坡就是下坡路了,稳当坐着!”他咬着牙过了坡顶,向下飞驰时风吹干了脸颊的汗,握住车把,我们一起伸开腿,冲向坡底时畅快又肆意。而灯光喷泉也果然不负这样的辛苦,轻音乐响起,齐刷刷的水流随节奏律动,或紫或红多变的灯光为水流赋予了色彩,广场的夜晚霎时生动起来。

当然,记忆里也不全是暖色调的灯。

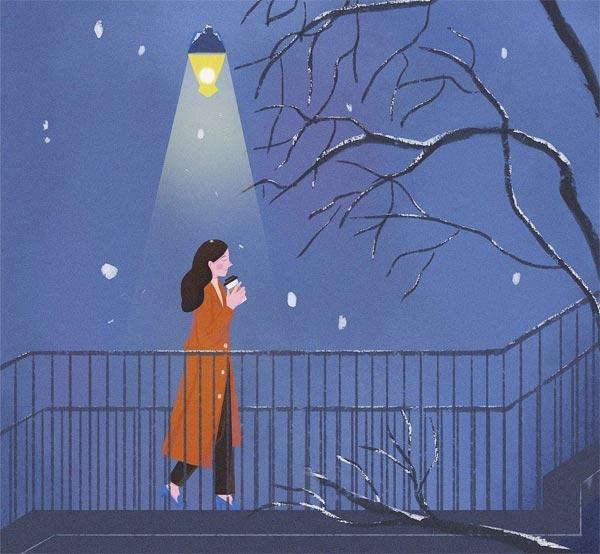

高中时,曾度过无数个寒冬腊月的夜,晚自习结束后走出校门,街边高高的路灯总是冰冷冷的,偶有纷飞的雪在灯光下起舞,仅瞥一眼都要冻得发抖。而就是在这样的无数个夜里,爸爸也像一盏立在学校门口的灯,忍着困意提前半小时从家里出来,独自站在这冰冷里,目光紧盯着校门,左右跺脚等着接下晚自习的我。我不知道他是怎样在身穿同样校服、黑压压一片的学生群中找到我的,我想,大概就像我也总能在校门口站了几排的中年人里找到他,他的肩头有一盏灯,一盏由我们交汇的目光点亮的灯。我口中呵着白气,小脸红扑扑地奔向他,他从大衣口袋里伸出僵硬的手为我紧了紧围脖:“慢点跑,今天作业多吗?你妈给你煮了馄饨,回去再吃点。”我搓着他的手,又把他的手塞进大衣口袋里。放学的人潮四散,我们数年如一日地走在回家的夜路上,我像个叽叽喳喳的小鸟,喜悦地向他汇报学校里的一日见闻,他总是先笑着裹紧我的衣角,再佯装严肃地制止我,道:“别说话,怕呛风。”

3年来,我们并肩走过无数次这样的路。这是一条很寻常的路,灯是寻常的路灯,就连风雪也是东北的冬季常见的风雪。我总能在校门口找到他,他也从未忘记过要来接我,旷日经年的约定下,不寻常的是他对我的责任、爱护与坚持。我也从未忘记过这段路,毕业后多年,再经过熟悉的路口,我总会想起那年冬夜落在眉间的一瓣雪花,和那个站在校门口跺着脚搓红了手的人。

离开家乡去哈尔滨上大学那几年,我开始适应独自走夜路。下雪的夜晚,没有室友与朋友为伴的公选课结束后,走在从教学楼通往宿舍的路上,总得弯着腰降低重心,小心迈步试探着浮雪下冰层的硬度与光滑程度。哈尔滨深冬的风比家乡小城更为冷冽,校园里高耸的路灯直照向树顶,洁白的地面上映着松针落错的影,风裹着雪花打圈儿,松树枝稍挂霜雪,人的睫毛和眉毛上也凝结着几分冷意。这时的路灯是冷漠且客观的,像城市里漠然打量异乡人的眼眸,“落叶他乡树,寒灯独夜人”在这里也格外应景。起初,我很惧怕走这样的夜路,怕来往行人无意探寻的目光,怕不慎摔倒露出丑态,这样的谨小慎微源于自卑与渺小。时间久了,有幸与学校里同样来自他乡的同龄人建立起新的友谊,分开后各自前行时,我不再惧怕独自走夜路,甚至敢于挺起胸膛直视高耸的路灯。

闭眼思索良久,忽地睁眼,人生的暗室里,不同阶段、无数个多样的灯重叠在一起,缓缓出现在我的眼前。记忆是人的灯,我想念的是灯,也不是灯,也许是两鬓尚未斑白、能将我高高举起的爸爸,是手背细腻如脂玉的妈妈,或者是那个还满怀着憧憬奔跑向青春起点的自己。日会落,天会暗,人会老,我们还是我们,我们也已不再是我们。

而今,目光的焦点是一盏全新的灯。从童年走来,那些记忆的吉光片羽造就了这盏灯。仔细瞧,灯芯正焕发着岁月积淀的光彩,父母、亲人的小影在灯罩中逐渐远去,光影明灭,凑近了看,玻璃灯罩只映出我自己当下的模样。人生孑然而来,行至高朋满座,推杯换盏,胜友如云,不过只身越山海,终将独行而去。有幸曾被那些记忆的灯光照拂一刻,也许我们也会成为别人的灯,传递温暖与光明,但最重要的还是要做忠于自己的灯,走不下去的时候就在记忆中点燃一缕温情或希望,借由这束光撑到人生的下一个关口。

见习编辑:郑欣宜

责任编辑:周伟

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇