秦岭以南,姑苏以北

——致白鹿原上不落的星辰

苏州大学第26届研究生支教团成员 何昱佳(23岁)

来源:中国青年作家报

(2025年11月18日 05版)

当干燥的北风刮过教室的铁门时,我才意识到,那个被梅雨浸润的苏州已在千里之外。此时,我已深入秦岭腹地,肩负着苏州大学“惠寒”研究生支教团的光荣使命,来到了白鹿原旁的一所小学校,开启了为期一年的支教生活。那时的我并不知晓,迎接我的、塞满我内心的,将是300多颗耀眼的塬上星辰。

初见·跨越千里的奔赴

祖国版图上1200公里的奔赴,是从平江路青石板到白鹿原黄土坡的直线距离。而这地图上短短几厘米的距离,我却足足走了4年。大学4年间,我活跃于各类志愿服务一线,从原先稚嫩懵懂的青涩少年,成长为能够独当一面、报效祖国的青年党员。如今,我终于接过了“惠寒”志愿者的船桨,撑起了东西部教育的摆渡船,满载着知识和信仰的甘霖,浇灌塬上的青青幼苗。

开学第一课,教室的铁门被9月的晨风推开,50双露水般清澈的眼睛齐刷刷地望向我。粉笔在黑板上落下,一幅简笔画版的中国地图映入孩子们的眼帘。我告诉孩子们,他们生长的黄土地正是位于祖国母亲的“心脏”,所以他们最应当有底气和勇气将中华文化推向世界。而我,他们的英语启蒙老师“Miss He”,会教他们用英语讲好中国故事。

初见的喜悦,在这场盛大的奔赴之中绽放,我带着期待的心情,让这样的介绍先后呈现在4个班级的课堂。站在讲台之上,200多道清脆童声凝聚而成的那一声声响亮明媚的“老师好”,让我的板书更加有力,语调也愈发轻快。

对话·双向涌动的河流

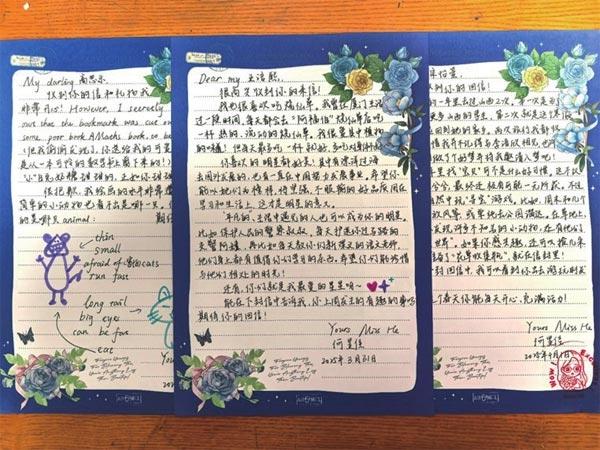

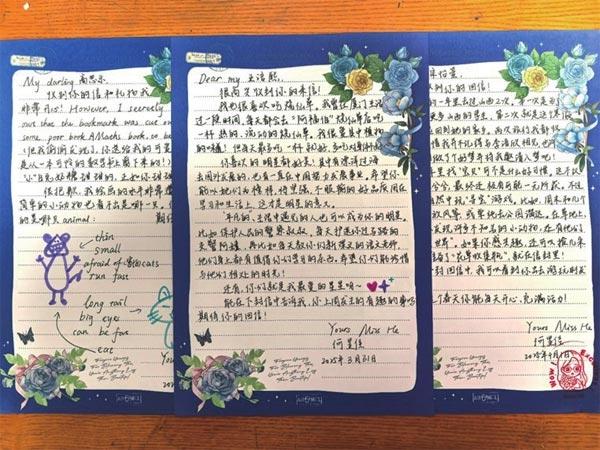

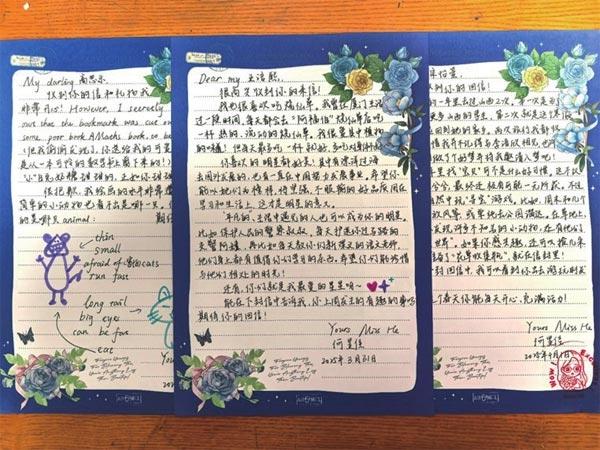

与学生们熟悉后,信笺便成了我与他们交流的小使者。上学期伊始,我将一个叫作“Miss He小信箱”的纸盒放在办公桌旁,于是一份份形状各异,但都装满了爱、期待和小秘密的信笺便通过孩子们的小手、小信箱的“小口”走进了我心里。形形色色的笔迹里,有绘声绘色向我介绍西安美食美景的“安利官”,有反思刚才做错了什么事的“小地鼠”,也有询问学习方法的“智多星”,有悄悄跟我倾诉秘密和心事的“小嘴巴”,还有问我曾去过哪里又经历何事的“好奇宝宝”。

回信时的“Miss He”,既是孩子们的好朋友,也是学生们的好老师。以朋友的口吻与他们聊天聊地的我,往往随着回信的展开,在字里行间引导他们成长为有温度、有上进心的大写的“人”——“Miss He”就是他们的眼睛,领着他们走出大山,走向远方,去看缀满那繁星的草原和山之外的大海。

那个眼睛会微笑的小姑娘在信里说:“老师您见过大海吗?我没见过,所以我自己想象画了一幅画送给您。”于是她得到了我的回答:“这是我所见过的最美的大海!”

他们将我用苏州大学明信片写给他们的信视若珍宝,可真是夹在书里怕丢了,装进包里怕折了,干脆将它反复阅读后珍藏在心里。那次在班上发放回信后,他们竟不约而同地在我面前排起了长队,问我明信片上画的是什么。我指着这些旧相识——东吴门、凌云楼、财科馆等等,讲着其中发生的趣事。他们郑重其事地向我保证会好好读书,这样就能跟我一起回苏州大学。

孩子们表达爱的方式很简单:是让我站不稳脚跟的拥抱,是偷偷塞进我口袋里的小礼物,是日复一日从天而降的小惊喜。下半学期,他们爱上了为我画板报。每节英语课前,大半个班级都会在班长的指挥下,与黑板展开“全域作战”。我从后门偷偷瞧见,“小画家”们举着五颜六色的粉笔头,用巨大的爱心、鲜花、星星,还有电影里的哪吒、敖丙,一笔一画地填满了整块黑板,好似把满心的欢喜都塞给了我,正如我要将自己的一切都献给他们。

他们还在我的办公室门口安排了“哨兵”,只待我一出门,那尽责的小孩儿便飞奔回教室用蓝田方言大喊“Miss He来咧”。班门紧闭,我轻敲前门:“May I come in,please?”他们才会为我敞开门,全班齐声欢呼“欢迎欢迎,热烈欢迎”。我便在礼仪队员“请”的手势中来到讲台,宛若登上了最闪亮的颁奖台。他们也不知从哪里问到了我的名字,在黑板上画出“最美老师奖”,还将这样复杂的汉字写对了。但英文就没那么简单了,“teacher”难免会漏掉“r”,“We love you”又错写成“yoy”。几个调皮的孩子还会用“油泼辣子”味儿的英语大喊“English‘贴吃’,‘额拉窝’ you”,被我敏锐地抓住并且当堂纠正。

课余时间,财政学专业的我为五六年级学生组建了经济学社团,带他们锻炼理性思维,同时也提升财商。他们很擅长观察我的行踪,甚至制造巧遇来和我讨论诸如“为什么相同的可乐价格不一样”“钱能涨价吗”这样生活中的经济学问题。在“外国影视欣赏”社团课上,我用双语教学跨文化交际的知识。

每周四,我还会带孩子们参加心理社团活动,让“小葵花”们的笑靥在心理团辅的和煦春风中粲然绽放。

印记·多元流动的课堂

孩子们不仅称呼我为“Miss He”,有时还会叫我“音乐老师”“美术老师”。这是由于支教地师资短缺,我这位英语老师还会教他们音乐、科学和美术,偶尔也陪他们上劳动和体育课,带他们体检、上班会课,体验“一日班主任”。

孩子们最乖巧的时候,恰恰是上英语课时。在课堂上,我坚持使用英语作为主要教学语言,结合母语辅助教学,配合肢体动作,班里的孩子很自然地就听懂了英文指令,时不时会指着东西问我“这个用英语怎么说”,我也会在教室里、操场上用心寻找各种物品,每天教他们一个生活中的新单词,尽力为他们创设沉浸式的英语学习环境。

音乐课往往是最热闹的。秦岭的孩子竟会爱上姑苏的曲调,点名让我用苏州话唱《声声慢》。我便用从苏州本地的朋友那里学来的苏州话,唱给这群秦腔里长大的孩子们听。

今年3月的科技节展演,我们班那个展出“龙吸水”小实验的孩子,由于听力问题,说话有些含糊,便由我在一旁讲述实验原理。他一句“我怕”,我这个因从小怕火而从未用过打火机的“科学老师”就接过了打火机,蜡烛上的微光照亮了孩子们充满期待的眼睛。

体育课上,我既是他们的乒乓球教练,又是他们的羽毛球学员。“搭桥”是一种全班同学两两用手臂搭“桥”,最开始的同学轮换着从“桥”下穿过的游戏。我总是被要求第一个过“桥”,我弯着腰,虔诚地从一双双稚嫩的手臂下穿过,将他们的好奇与微笑一并纳入怀中。由我和孩子们共同搭建的“桥”,从主席台跨越整个操场,延伸到学校的围墙。这还不够——有顽皮的孩子嚷着要去打开铁门,让我们的“桥”能冲出校园,跨过身后的白鹿原,一直来到秦岭以南的苏州。

还记得去年的少先队入队仪式,本该是老师为二年级小朋友系红领巾,我们班的孩子非要给我也系上。他们说,只要戴上他们的红领巾,就能永远做他们的老师了。

未完·渡船南归的羁绊

终于,江南的雨淅淅沥沥打湿了白鹿的眼睛。尽管我已经铺垫了小半年,这次分别也还是来得太突然。

新学期开学头几天,我接到通知不再担任5班的英语和音乐老师。听班主任说,那天孩子们的日记几乎全在写我的离开,有在家中大哭的,还有和我一见面就忍不住扑簌簌掉下眼泪的。此后几乎每节课间,我的办公室窗户外就挤满了期待的脸庞。他们要陪我巡查楼道,送我去下节课的教室,替我整理办公桌。我的桌子上也不知不觉多了各种信封、画作、折纸和小摆件。

今年3月,我和孩子们一起绘制了学雷锋主题板报。班会课上,我一边给他们展示胸前佩戴的党徽,一边教导他们,要做一个对社会有用的人。他们也说要好好学习,到外面看了海再回来,做一个像“Miss He”一样的“全能”支教老师。

“六一”儿童节,我为孩子们准备了六一合唱的曲目。其中一首是《萱草花》,在唱到“想着它就会有好梦一场”时,我教他们要微笑着轻轻地演唱,这样,美好的事物才会进入梦乡。另一首是《送别》。在一遍遍歌声中,他们向我告别,我则用小提琴回应他们。我们约定要在更高的山峰相见,在悠扬的琴声中一同走向远方。

西部计划是我人生中宝贵的回忆,更是青春无悔的选择。在来到陕西支教前,我曾在新疆、山西、江苏北部和浙江的农村地区进行过助学志愿活动。在上个月的一次调研中,我曾被问到将来是否会考虑留在陕西,留在祖国的西部。我说,这里我的第二故乡,我深爱西北这片辽阔、踏实的土地,正如她深沉地守护着、包容着我。我是她的孩子,也有责任去替她守护这里的娃娃们。如果祖国需要,我会作出和现在相同的选择,站在时代的渡口,撑好知识的摆渡船,让“惠寒”精神赓续传承,用青春和热血浇灌祖国西部的花朵!

姑苏以北,这片土地上的孩子们在多年之后的某个瞬间,也许会想起一位苏州来的英语老师曾经教过他们唱歌、弹琴、做实验、打乒乓球,他们也曾教过她打羽毛球、做游戏,努力长大去看她信中提到的山那边的大海。

秦岭以南,未来回到苏州的每一个夜晚,我都会想起塬上的星星,记起他们给我写的信、画的板报、折的千纸鹤。那时我的心里一定是甜甜的,正如他们偷偷塞进我口袋的糖果那样。

见习编辑:郑欣宜

责任编辑:周伟

当干燥的北风刮过教室的铁门时,我才意识到,那个被梅雨浸润的苏州已在千里之外。此时,我已深入秦岭腹地,肩负着苏州大学“惠寒”研究生支教团的光荣使命,来到了白鹿原旁的一所小学校,开启了为期一年的支教生活。那时的我并不知晓,迎接我的、塞满我内心的,将是300多颗耀眼的塬上星辰。

初见·跨越千里的奔赴

祖国版图上1200公里的奔赴,是从平江路青石板到白鹿原黄土坡的直线距离。而这地图上短短几厘米的距离,我却足足走了4年。大学4年间,我活跃于各类志愿服务一线,从原先稚嫩懵懂的青涩少年,成长为能够独当一面、报效祖国的青年党员。如今,我终于接过了“惠寒”志愿者的船桨,撑起了东西部教育的摆渡船,满载着知识和信仰的甘霖,浇灌塬上的青青幼苗。

开学第一课,教室的铁门被9月的晨风推开,50双露水般清澈的眼睛齐刷刷地望向我。粉笔在黑板上落下,一幅简笔画版的中国地图映入孩子们的眼帘。我告诉孩子们,他们生长的黄土地正是位于祖国母亲的“心脏”,所以他们最应当有底气和勇气将中华文化推向世界。而我,他们的英语启蒙老师“Miss He”,会教他们用英语讲好中国故事。

初见的喜悦,在这场盛大的奔赴之中绽放,我带着期待的心情,让这样的介绍先后呈现在4个班级的课堂。站在讲台之上,200多道清脆童声凝聚而成的那一声声响亮明媚的“老师好”,让我的板书更加有力,语调也愈发轻快。

对话·双向涌动的河流

与学生们熟悉后,信笺便成了我与他们交流的小使者。上学期伊始,我将一个叫作“Miss He小信箱”的纸盒放在办公桌旁,于是一份份形状各异,但都装满了爱、期待和小秘密的信笺便通过孩子们的小手、小信箱的“小口”走进了我心里。形形色色的笔迹里,有绘声绘色向我介绍西安美食美景的“安利官”,有反思刚才做错了什么事的“小地鼠”,也有询问学习方法的“智多星”,有悄悄跟我倾诉秘密和心事的“小嘴巴”,还有问我曾去过哪里又经历何事的“好奇宝宝”。

回信时的“Miss He”,既是孩子们的好朋友,也是学生们的好老师。以朋友的口吻与他们聊天聊地的我,往往随着回信的展开,在字里行间引导他们成长为有温度、有上进心的大写的“人”——“Miss He”就是他们的眼睛,领着他们走出大山,走向远方,去看缀满那繁星的草原和山之外的大海。

那个眼睛会微笑的小姑娘在信里说:“老师您见过大海吗?我没见过,所以我自己想象画了一幅画送给您。”于是她得到了我的回答:“这是我所见过的最美的大海!”

他们将我用苏州大学明信片写给他们的信视若珍宝,可真是夹在书里怕丢了,装进包里怕折了,干脆将它反复阅读后珍藏在心里。那次在班上发放回信后,他们竟不约而同地在我面前排起了长队,问我明信片上画的是什么。我指着这些旧相识——东吴门、凌云楼、财科馆等等,讲着其中发生的趣事。他们郑重其事地向我保证会好好读书,这样就能跟我一起回苏州大学。

孩子们表达爱的方式很简单:是让我站不稳脚跟的拥抱,是偷偷塞进我口袋里的小礼物,是日复一日从天而降的小惊喜。下半学期,他们爱上了为我画板报。每节英语课前,大半个班级都会在班长的指挥下,与黑板展开“全域作战”。我从后门偷偷瞧见,“小画家”们举着五颜六色的粉笔头,用巨大的爱心、鲜花、星星,还有电影里的哪吒、敖丙,一笔一画地填满了整块黑板,好似把满心的欢喜都塞给了我,正如我要将自己的一切都献给他们。

他们还在我的办公室门口安排了“哨兵”,只待我一出门,那尽责的小孩儿便飞奔回教室用蓝田方言大喊“Miss He来咧”。班门紧闭,我轻敲前门:“May I come in,please?”他们才会为我敞开门,全班齐声欢呼“欢迎欢迎,热烈欢迎”。我便在礼仪队员“请”的手势中来到讲台,宛若登上了最闪亮的颁奖台。他们也不知从哪里问到了我的名字,在黑板上画出“最美老师奖”,还将这样复杂的汉字写对了。但英文就没那么简单了,“teacher”难免会漏掉“r”,“We love you”又错写成“yoy”。几个调皮的孩子还会用“油泼辣子”味儿的英语大喊“English‘贴吃’,‘额拉窝’ you”,被我敏锐地抓住并且当堂纠正。

课余时间,财政学专业的我为五六年级学生组建了经济学社团,带他们锻炼理性思维,同时也提升财商。他们很擅长观察我的行踪,甚至制造巧遇来和我讨论诸如“为什么相同的可乐价格不一样”“钱能涨价吗”这样生活中的经济学问题。在“外国影视欣赏”社团课上,我用双语教学跨文化交际的知识。

每周四,我还会带孩子们参加心理社团活动,让“小葵花”们的笑靥在心理团辅的和煦春风中粲然绽放。

印记·多元流动的课堂

孩子们不仅称呼我为“Miss He”,有时还会叫我“音乐老师”“美术老师”。这是由于支教地师资短缺,我这位英语老师还会教他们音乐、科学和美术,偶尔也陪他们上劳动和体育课,带他们体检、上班会课,体验“一日班主任”。

孩子们最乖巧的时候,恰恰是上英语课时。在课堂上,我坚持使用英语作为主要教学语言,结合母语辅助教学,配合肢体动作,班里的孩子很自然地就听懂了英文指令,时不时会指着东西问我“这个用英语怎么说”,我也会在教室里、操场上用心寻找各种物品,每天教他们一个生活中的新单词,尽力为他们创设沉浸式的英语学习环境。

音乐课往往是最热闹的。秦岭的孩子竟会爱上姑苏的曲调,点名让我用苏州话唱《声声慢》。我便用从苏州本地的朋友那里学来的苏州话,唱给这群秦腔里长大的孩子们听。

今年3月的科技节展演,我们班那个展出“龙吸水”小实验的孩子,由于听力问题,说话有些含糊,便由我在一旁讲述实验原理。他一句“我怕”,我这个因从小怕火而从未用过打火机的“科学老师”就接过了打火机,蜡烛上的微光照亮了孩子们充满期待的眼睛。

体育课上,我既是他们的乒乓球教练,又是他们的羽毛球学员。“搭桥”是一种全班同学两两用手臂搭“桥”,最开始的同学轮换着从“桥”下穿过的游戏。我总是被要求第一个过“桥”,我弯着腰,虔诚地从一双双稚嫩的手臂下穿过,将他们的好奇与微笑一并纳入怀中。由我和孩子们共同搭建的“桥”,从主席台跨越整个操场,延伸到学校的围墙。这还不够——有顽皮的孩子嚷着要去打开铁门,让我们的“桥”能冲出校园,跨过身后的白鹿原,一直来到秦岭以南的苏州。

还记得去年的少先队入队仪式,本该是老师为二年级小朋友系红领巾,我们班的孩子非要给我也系上。他们说,只要戴上他们的红领巾,就能永远做他们的老师了。

未完·渡船南归的羁绊

终于,江南的雨淅淅沥沥打湿了白鹿的眼睛。尽管我已经铺垫了小半年,这次分别也还是来得太突然。

新学期开学头几天,我接到通知不再担任5班的英语和音乐老师。听班主任说,那天孩子们的日记几乎全在写我的离开,有在家中大哭的,还有和我一见面就忍不住扑簌簌掉下眼泪的。此后几乎每节课间,我的办公室窗户外就挤满了期待的脸庞。他们要陪我巡查楼道,送我去下节课的教室,替我整理办公桌。我的桌子上也不知不觉多了各种信封、画作、折纸和小摆件。

今年3月,我和孩子们一起绘制了学雷锋主题板报。班会课上,我一边给他们展示胸前佩戴的党徽,一边教导他们,要做一个对社会有用的人。他们也说要好好学习,到外面看了海再回来,做一个像“Miss He”一样的“全能”支教老师。

“六一”儿童节,我为孩子们准备了六一合唱的曲目。其中一首是《萱草花》,在唱到“想着它就会有好梦一场”时,我教他们要微笑着轻轻地演唱,这样,美好的事物才会进入梦乡。另一首是《送别》。在一遍遍歌声中,他们向我告别,我则用小提琴回应他们。我们约定要在更高的山峰相见,在悠扬的琴声中一同走向远方。

西部计划是我人生中宝贵的回忆,更是青春无悔的选择。在来到陕西支教前,我曾在新疆、山西、江苏北部和浙江的农村地区进行过助学志愿活动。在上个月的一次调研中,我曾被问到将来是否会考虑留在陕西,留在祖国的西部。我说,这里我的第二故乡,我深爱西北这片辽阔、踏实的土地,正如她深沉地守护着、包容着我。我是她的孩子,也有责任去替她守护这里的娃娃们。如果祖国需要,我会作出和现在相同的选择,站在时代的渡口,撑好知识的摆渡船,让“惠寒”精神赓续传承,用青春和热血浇灌祖国西部的花朵!

姑苏以北,这片土地上的孩子们在多年之后的某个瞬间,也许会想起一位苏州来的英语老师曾经教过他们唱歌、弹琴、做实验、打乒乓球,他们也曾教过她打羽毛球、做游戏,努力长大去看她信中提到的山那边的大海。

秦岭以南,未来回到苏州的每一个夜晚,我都会想起塬上的星星,记起他们给我写的信、画的板报、折的千纸鹤。那时我的心里一定是甜甜的,正如他们偷偷塞进我口袋的糖果那样。

见习编辑:郑欣宜

责任编辑:周伟

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制