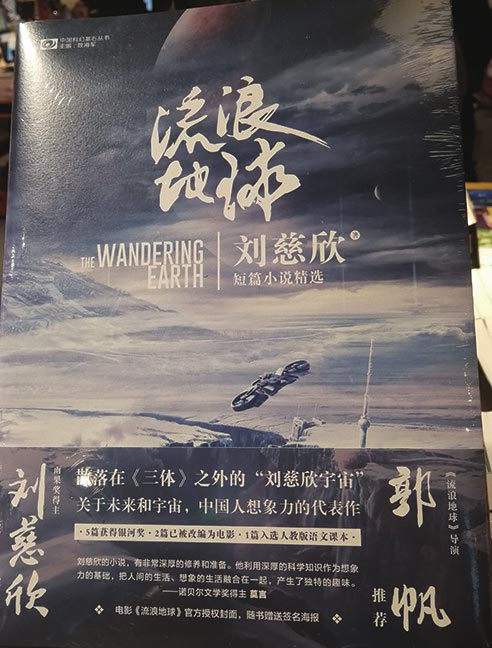

由刘慈欣小说改编的电影《流浪地球》,成了今年春节档的大爆款,其小说原著也卖到脱销。这样一部硬核的科幻作品,能在高手云集、竞争激烈的春节档以黑马之态杀将出来并大获全胜,乍看出人意料,细思又在情理之中——这些年来,一向被视为小众的科幻作品在中国渐呈升温态势,尤其是刘慈欣《三体》、郝景芳《北京折叠》接连斩获雨果奖,将其一次次带到大众面前。这些作家以其骤升的大众知名度获得了IP效应,人们也更加愿意去探索以他们为代表的中国人所想象和塑造的未来世界,终于在《流浪地球》的关节处,合力将这阵早已漫卷起的科幻热潮推向高峰。2019年是否会成为所谓的“中国科幻电影元年”还有待观察,但毋庸置疑的是,经此一役,中国科幻至少在商业上达到了一个前所未有的高度。这也意味着,长期被视为“类型文学”之一端的科幻文学,也和武侠、言情、悬疑、玄幻、仙侠等成熟门类一样,其“类型化”程度被市场进一步塑形提升。

不难觉察到,近些年来,包括科幻在内的类型文学,成了影视改编的宠儿,《甄嬛传》《欢乐颂》等大热剧集都是就此脱胎。而二三十年前,还是另一番情状。上世纪八九十年代,最受宠的乃是莫言、余华、苏童等所谓“纯文学”作家的作品,围绕这一中心场域,作家写作、读者接受和影视改编达成了生产上的同步性,也贡献了《红高粱》《活着》《大红灯笼高高挂》等一系列影视经典。某种程度上,这可看作时代文学的风向标。时过境迁,纯文学渐从中心舞台退到了一片被类型文学、网络文学包围的孤屿上,能够跃出文学写作—评论的狭窄圈子、在社会上引起广泛震荡的作品,越来越屈指可数。

不被广泛阅读,不受市场青睐,纯文学“死”了吗?

其实,这一论题并不新鲜。类型文学是新世纪以来尤其互联网语境下的习惯性表述,若将视线拉长,便可看到它和纯文学的对峙处于几千年来雅文学—俗文学对立的延长线上,这种二元论辩在新文学诞生以来的一百年中尤为到达顶峰。就结果而论,新文学最终获得了文学史书写的胜利者姿态,但在真正的历史现场,在更广大的市井民间,被排斥、贬黜的通俗文学,才牢牢占据了时代的洪流。

梁启超将小说从不入流的“街谈巷语、道听途说”赋予了“改良群治”的使命,可以说是俗文学地位上的一次擢升。但辛亥鼎革后,随着现代都市的兴起和市民阶层的发展,继而兴起的“鸳鸯蝴蝶派”、“《礼拜六》派”小说又重新滑入娱乐性、消费性、商品性的渊薮中,其叙述模式化,价值观落后,这都是招致抱持精英启蒙立场的新文学作家猛烈轰击的几项“罪名”所在,时至今天依然是通俗文学抹不去的标签。所谓“通俗”,乃既“通”又“俗”,鄙“俗”成为一种社会惯性累积下的价值取向。

如果说新文学和通俗文学的对峙在写作之外还带有五四话语场上的政治姿态,纯文学和通俗文学以文学审美为核心的对立看起来似乎显得更为纯粹。当通俗文学以网络为新阵地,追求点击率和粉丝数时,据守文学期刊的纯文学则以时代文学的实验者、改革者、先驱者自居。后者看不起前者为了商业利益将文学作为消遣性商品,一窝蜂炮制模式化文字,前者也看不上后者自命清高,二者似乎各立山头,一度甚至针锋相对。如2007年,青春文学领军人物郭敬明经王蒙、陈晓明推荐加入中国作协,一时舆论哗然,可见郭敬明在商业上的成功也无从挽救他在文学鄙视链的低位。

但必须要厘清的是,这种二元区隔中,有多少真正属于文学性本身,又有多少该归于价值判断层面的偏差乃至偏见。事实上,就文学性而言,通俗与先锋从来不是一对反义词,在善于汲取利用的作家手里,能让它们焕发出双重光彩。譬如茅盾的《子夜》,虽是新文学长篇小说代表作,但其城市书写和双桥镇斗争亦显出通俗叙述的影子。而依托于市民阶层的海派文学尤其张爱玲,则是人们更为稔熟的例子。通过广泛吸收通俗文学、新文学和西方文学的资源,张爱玲创造出暗合现代中国错位心理的新都市传奇,一方面获得了大量拥趸,从四十年代畅销至今,另一方面,其文本语言中的创造性也不断被挖掘,进入了经典文学史的论述。在这一维度上,已经很难界定清楚通俗文学与纯文学的界限,二者在事实上早已呈现出相互融合甚至转化的关系,共同为文学实验贡献着书写经验,构成了——时代的文学全景。

对于今天越来越参差复杂的文学生态而言,这种“界线消融”也愈发明显。饶有意味的是,尽管当下以网络文学为主流的通俗文学还未在传统评价体系中获得恰当的名分,纯文学(至少是一部分)却开始悄然向通俗靠拢,还有不少文学期刊也为通俗文学、网络文学开辟了版块。将这种“靠拢”单纯理解为“走下神坛、放低身段”并不准确和全面,也未免带有某种先设的立场,我们或许该从中捕捉到另一层信息,即其中暗含的作家、文学界对当下全新文学语境的把握。比起门槛高筑的传统期刊,网络时代给不同类型的写作者以丰富可能性,在这一众声喧哗的杂糅场域中再去力图廓清纯文学的一亩三分地,绝非一件易事,也难免会使包括纯文学自身在内的汉语文学经验蒙受损失,与其排斥、贬抑,不如接纳、适应、借鉴、转化。

殊为典型的是金宇澄的《繁花》,不仅叙述视角和语言下沉到上海里弄,更是从文学生产模式上“通俗化”——最早是在网上发表,写作过程中作者积极参与和网友的互动,和网文的生产十分相似。《繁花》既以“创造出一种与生活和经验唇齿相依的叙述和文体”获得茅盾文学奖,还广受各阶层读者的欢迎,迎来暌违已久的文学图书销售盛况,不得不说和这一层创造性审美转化下的通俗元素关系密切。“通俗”并非原罪,受欢迎也不意味纯文学的失格。

不困守一方孤岛,并不意味纯文学就此放弃自身挖掘人性心灵、进行写作实验的本位,而是意味着一种开放的态度。和通俗由对峙到互文,为纯文学之衰、之“死”感到哀叹的人们,或许应当看到其另一面:它或以另一种方式重新被塑造。在审美趣味、价值取向日趋多元的处境下,未来文学将呈现何种样貌,是我们当代人无法人为规定的。我们现下更应思索的是,该如何面对当前的生态,为各种类型的文学体式找到一个恰当的位置,既能满足其自身发展,也能参与构筑我们这个时代的文学话语,丰富其表达。

张玉瑶

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇