剃头是一门手艺,据说是从清朝开始的。“虽说毛发技艺,却是顶上功夫”。这对联说的就是剃头。剃头挑子一头热,也是说剃头,只是许多年轻人不明白它的本意了。民间忌讳正月里剃头,讲究的是农历二月二“剃龙头”。

在上中学之前,我的头一直是父亲剃的,那时候的农村娃娃都是大人剃得光光头。懵懂的年龄,头发一个劲地疯长,差不多一个月就要剃一次头,这是非常痛苦的,因为每次剃头都要忍受巨大的痛苦,头皮被割破也是常有的事。

每次剃头都是头发几乎成毡片了,在母亲三番五次地催促声中,在我哼哼唧唧不情愿中,父亲恼怒地呵斥着,我磨磨唧唧地蹲在热水盆旁边,父亲把我的头按进水里,抓点洗衣粉把蓬乱的头发揉搓一番,喝令我坐在那条原木板凳上,掰开剃头刀明晃晃的刃子,开始收割我的乱发。

剃头是一个痛苦又漫长的过程,头皮火烧火燎地疼痛,头发渣子不时钻进嘴里,更糟糕的是身子不能动,稍有扭动,头皮就有划烂的危险,剃一次头就是一次煎熬。

打出生到上中学前的11年时间里,我一直忍受着这样的煎熬。

上了中学之后,男同学都留学生头,也叫偏分头,父亲给我剃的秃头让我饱受同学们的戏谑,那时候光头好像是坏人的代名词,胡传魁座山雕和鸠山都是秃头,尽管我捂着一顶洗得发白的蓝布帽子,可戏弄我的同学动辄就摘了我的帽子,丟来抛去地找乐子,所以便死活不再剃头了。

头发长了总是要拾掇的,街道里唯一的理发铺理个发要5角钱,那可是我一天的生活费。眼看着头发都遮住耳朵了,班主任也下了最后通牒:再不理发就不许进校门。万般无奈,只好求父亲剃头时在头顶留一块,父亲是按照我的要求剃了。

可是到了学校,我的茶壶盖盖头比光头更加招惹人,成了全班同学的笑料,便下了狠心:死也不剃头了!好在我们村附近有一家县医药公司的药场,药场里有一位姓梁的大哥自己有一把理发推剪,主要是给药场里的职工理发,当我嗫喏着找到他,他竟然很爽快地给我理了个时髦的偏分头。从此,梁大哥免费给我理发长达两年多时间,那份情谊我至今铭记在心。

随着社会的发展,时代的进步,剃头匠被五花八门的美发所替代,无论老幼,剃光头的人越来越少,那些专门剃头的手艺人难以为继,纷纷歇业。

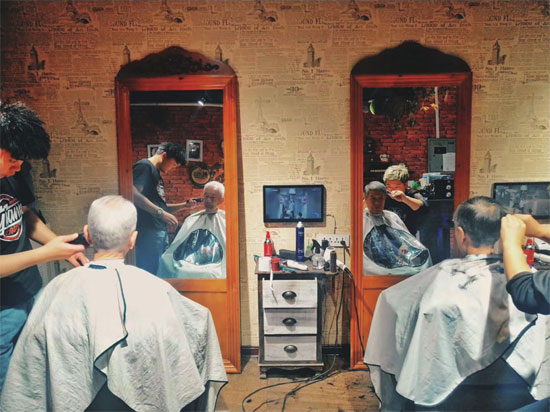

任何事情都不是绝对的,在乡村,那些上了年纪的老人,还是乐意剃光头的,因为他们不仅仅是剃头,还包括刮脸。需要刮脸的不仅年龄大还胡子硬而密,只有犄角旮旯的小理发铺才肯下功夫拾掇,那些靓丽堂皇的各种美发店是不屑招揽的。

我一好友在镇上租一间八九平米的门面,专门剃头刮脸,平日歇业,唯有逢集日才上班,生意竟然持久红火。多年前我曾经享受过好友的一次服务,温水洗头之后,只见他展开雪亮的剃须刀,在那块油亮的试刀布上钢了两下,霍霍有声,乌发纷纷坠落,无一丝痛感,全然不是小时候剃头那般熬煎。

剃发完毕,拉开座椅后背躺倒,一块热毛巾敷在嘴上,热气稍散,剃须刀游走在嘴唇和下颌间,昏昏欲睡之间,从一声“好了”中惊醒过来,伸手摸摸头顶、下颌,光滑细腻,浑身顿觉清爽,站在镜子前面一照,呵呵,容光焕发,神采奕奕,难怪不少人宁肯等两三个钟头,也要在此剃头刮脸!

随着影视作品的引领,剃光头似乎又热了起来,因为大多影视作品里面的富豪商贾,风云人物,都有一颗明光铮亮的秃头。走在大街上留心一看,光男士的发型就足以编一本新时期发型大全,我能叫上名的有树叶头、蘑菇头、鸡冠头、瓜子头、板寸、毛寸……当然还有光头。

前两天有一个学生找我释疑剃头挑子——一头热,我给他引经据典讲了半天,他还是一头雾水:“老师,美发和小火炉有什么关系啊?”是啊,像他这般年纪,打出生就是在美发店理发,怎么能理解古老的剃头呢?

甘肃华亭市马峡镇寺沟小学教师 刘杰

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇