巍巍沂蒙山,耸立着沂蒙儿女无私奉献的丰碑;滔滔沂河水,诉不尽沂蒙儿女的崇高情操。普普通通沂蒙人,信仰坚定,深情拥军,大义化作天上星。

他们用青春、热血和生命所谱写的一曲曲感天动地的奉献之歌,以及其慷慨无私的崇高情怀,生动体现了伟大的沂蒙精神,日月可鉴,天地永存。

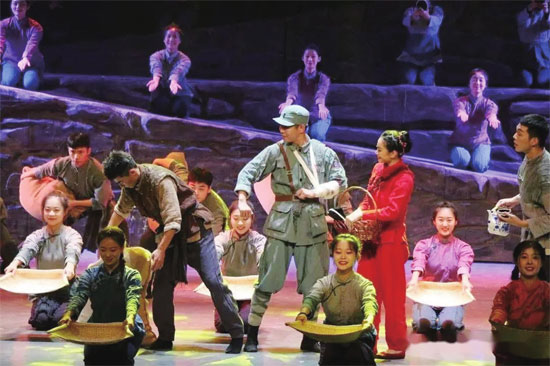

生在沂蒙山,长在沂蒙山的我,却还不知道这里有这么多感人的红色故事,直到观看了曾获得“泰山文艺奖”一等奖的舞剧《渊子崖》,才知道渊子崖战役背后那可歌可泣、令人感动的故事。

《渊子崖》讲述的是1941年山东省莒南县板泉镇渊子崖村村民抵抗侵华日军的一场保卫战,这场战斗是中国共产党领导中国农民奋起抗战的杰出代表,是爱国主义的集中体现,是沂蒙精神的真实写照。

不是所有的英雄都来自一线战场,尽管战场上的热血男儿都是英雄,但在他们背后还有像夏如心这样的一大批女性全力支持丈夫上战场,在危难、危险面前绝不退缩,闪耀着革命女性的英雄光辉。

蒙山高,沂水长,好红嫂,永难忘。那是一句句动人心弦的话语,那是一声声荡气回肠的呼唤。战争年代的沂蒙山,“红嫂”所指的并不是某一个人,而是当时在战争中参与救助、支持在战场上英勇杀敌的中国军人的所有沂蒙女性。当我们的亲人踏上前线,为国而战,后方的支援也在紧张开展。谁说女子不如男!

如果没有战争,她们本该有一个完整幸福的家,像所有的普通人一样结婚生子。然而,坚定的信仰和前线的号角把她的未婚夫召走。在新婚那个明月高悬之夜,来不及诉说的绵绵衷情闷在心头,使她辗转反侧。舞剧中的女演员生动地诠释了一个新婚妻子对丈夫的思念,梦中共饮合欢酒,梦醒独奏离别赋,这也是当时多少战时儿女的生动写照。

整个观看过程我一直在想,信仰至高无上,到底至高无上到什么程度,到底要高到什么层次,才能够让他(她)们有一个决心,能够让他(她)义无反顾牺牲所有。

最令我动容的,是第三幕中以夏如心为首的妇女眼神刚毅、坚定,高举右手向大火走去。敌人进村,一身红衣的她等不到丈夫回来,面对熊熊大火,她们未曾颤抖,更没有惧怕,虽然也有很多的遗憾,但还是义无反顾地向大火而去。等到林沂东等人回来时,她们已经化为了灰烬。当熟悉的旋律在耳边响起,那些纯朴亲切的沂蒙儿女,仿佛穿越历史的画卷向我们走来。重温经典,回顾历史,发现英雄的事迹有着强烈的穿透尘封的力量,先烈的精神永远绽放着耀眼的光芒。

人民群众是基础,是靠山;党的指挥是核心,是方向。军民鱼水情的优良传统在《渊子崖》中有着很好的体现。剧中没有呈现炮火连天的前线惨烈战事,仅仅是这些背后的故事,便足以展示了沂蒙儿女的风华,深刻诠释了“党群同心,军民情深,水乳交融,生死与共”的沂蒙精神。

总有一些思想照亮我们前进的方向,总有一些思想激发社会发展的力量。

剧中一个个感人至深的故事与场景,再一次让我感受到中国共产党最大的政治优势是密切联系群众,始终遵循一切为了人民,一切依靠人民群众的初心,得到人民群众衷心的拥护和支持,就会战无不胜的道理。革命的胜利不仅是烈士们抛头颅、洒热血换来的,还有许许多多像夏如心这样的无名英雄奋斗牺牲换来的。

一种精神的形成,需要一个个普通人、一代代热血儿女前仆后继,去经历血与泪的洗礼。沂蒙精神同样如此。“最后一口粮做军粮,最后一块布做军鞋,最后一件老棉袄盖在担架上,最后一个儿子送战场”,这是沂蒙人民的真实写照。

红色文化是在革命战争年代,由共产党人和人民群众共同创造具有中国特色的先进文化,蕴含着丰富的革命精神和厚重的历史文化内涵。生在新时代的我们,通过对历史的重新认识,学习老一辈革命家们的不怕牺牲、舍生忘我的精神。通过红色文化的洗礼,以先辈为榜样,将革命先辈的风范、情操、气节“种”在心田,培养勇于面对挫折、战胜困难的意志和品质。通过红色文化熏陶不断增强报效祖国的成才意识,养成良好的学习习惯和行为习惯,为全面发展自己、提高自己找到努力的方向。

我是一个沂蒙人,我爱我的沂蒙山。

责任编辑:谢宛霏

李超然

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇