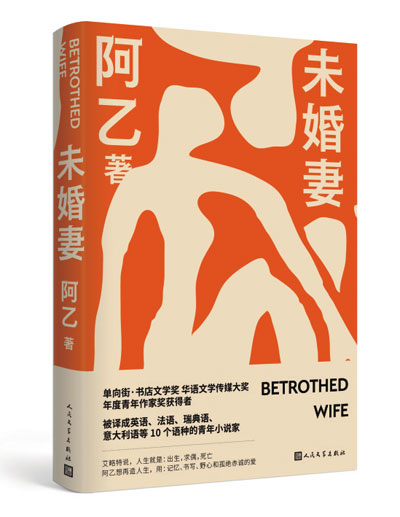

长期以来,众人对于文学存在一种古老的认知,认为它来自记忆。阿乙的新作《未婚妻》正是从离乡记忆的节点出发,试图重建“我”与“瑞昌”的关系。这里的关系并非是个体对于过往故乡印象的记述,而是立足于小城镇及其特有的伦理关系之上,推演出作家本人有关于故乡乃至世界的精准的坐标系。为此,自诩为善于捕捉生活微小事物的阿乙,舍不得轻易放过任何记忆碎片,即便小说中我与欧阳春的“准婚姻”并未坚持下去,即便现实生活中那些记忆实际上并未发生。

“期望通过这本小说把自己在离开江西县城之前所有的个人经历都消化掉。”对于阿乙而言,名为瑞昌的江西小城是其记忆深处的沉重之物。通过《未婚妻》,他将这种沉重之物释放出来,借此展现他所经历过并且仍旧处于的时代,但他并未因此就觉得轻松,相反,他感受到一种新的沉重。某种意义上而言,《未婚妻》是一次坦率而又准确的自我再造之旅。此时的阿乙已经不像多年前第一本小说集《灰故事》中将县城视作“世界的一段盲肠”,极力消减着瑞昌那为数不多的存在意义。对于现在的他而言,瑞昌地理空间上的贫瘠反而使得阿乙重视县城本身所具备的时间意义。正如小说中对于《追忆似水年华》与《尤利西斯》的大段引用就显示了阿乙对既往的思考。此时此刻,小说中瑞昌日常的婚恋生活描写已然变幻为男女主人公逝去时间的庇护所。因此仅仅从某种构建“文学故乡”的角度,并不能触及《未婚妻》的特殊之处。地域性并非是其叙事的起点,我们必须要从人的角度,去感受阿乙这段“双重奥德赛之旅”。

《未婚妻》里的每个人都在大声而又响亮地说话。我们听见父母夜晚针对儿子艾国柱表现出的异常展开讨论;听见我简单交代喜欢欧阳春的事实之后,亲朋好友嘴里发出的一连串笑声;听见媒人施银乐此不疲地冲着我们讲述艾公对于自己的救命之恩;听见万德珍踩着三轮车打量过我家的楼房后发出的赞叹之声;听见欧阳春烈日下汗水浸透鹅黄色厚呢料连衣裙的声音;听见我初见欧阳春时内心响起的心跳声……《未婚妻》中的大多数人物都是在说话中自然出场,在闲谈中被我们一点点认识。对于阿乙而言,这些人物不再是活在知识分子眼中任人摆布的傀儡,也不再寓意着某种底层生活的苦难与卑微。他们无须得到所有人的怜悯与同情,更不在乎成为大众衡量价值判断标准的工具。那厨房里升腾的热气,吵闹喧嚷的小楼以及隐藏在心中的考量,和那些瑞昌的草木、井水、房屋、街道、桥梁以及桥下早已死去的河流一起构成了他记忆中难以忘怀的景象。

值得一提的还有对于万德珍顿悟时刻的描写。小说下半部分用了近乎1/3的篇幅去描写万德珍的心理活动。表面上看,这个近似文盲妇女的哲理性思考,只是母亲为女儿的婚姻在可供挑选的范围内选择一个最优解,但越读下去,就会发现没有那么简单。你会发现《未婚妻》中万德珍这个人物内心戏十足。但她并不是在真正的思考和判断,而只是受困于一种无力把握的未来。所以即便欧阳春和我分手之后或许将会有着更好的结婚对象,但是在“我”的讲述中,我的准岳母始终被噩梦所纠缠。此时此刻我们会发现,阿乙如同一个影子,一点点划过这些曾经无比熟悉的人与物,看着他们在假想的时间长河中无可挽回地走向既定之路。这也正印证了利科所言:“时间经验之所以能成为小说的赌注,并非因为小说借用了真实作者的经验,而在于文学虚构有能力创造一位进行自我探寻的主人公兼叙述者。”因此我们也不难发现,《未婚妻》中主要人物内在性格的改变离不开对于异己声音的倾听。而真正发出这个声音的艾国柱同以往在《模范青年》《意外杀人事件》《火星》中的艾国柱一般最终展现出了“自我探寻”的自觉。这或许才是《未婚妻》能用现实激活记忆,重现一个人业已失去的青春与安稳的根本原因。

责任编辑:谢宛霏

吉林大学学生 王震

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇