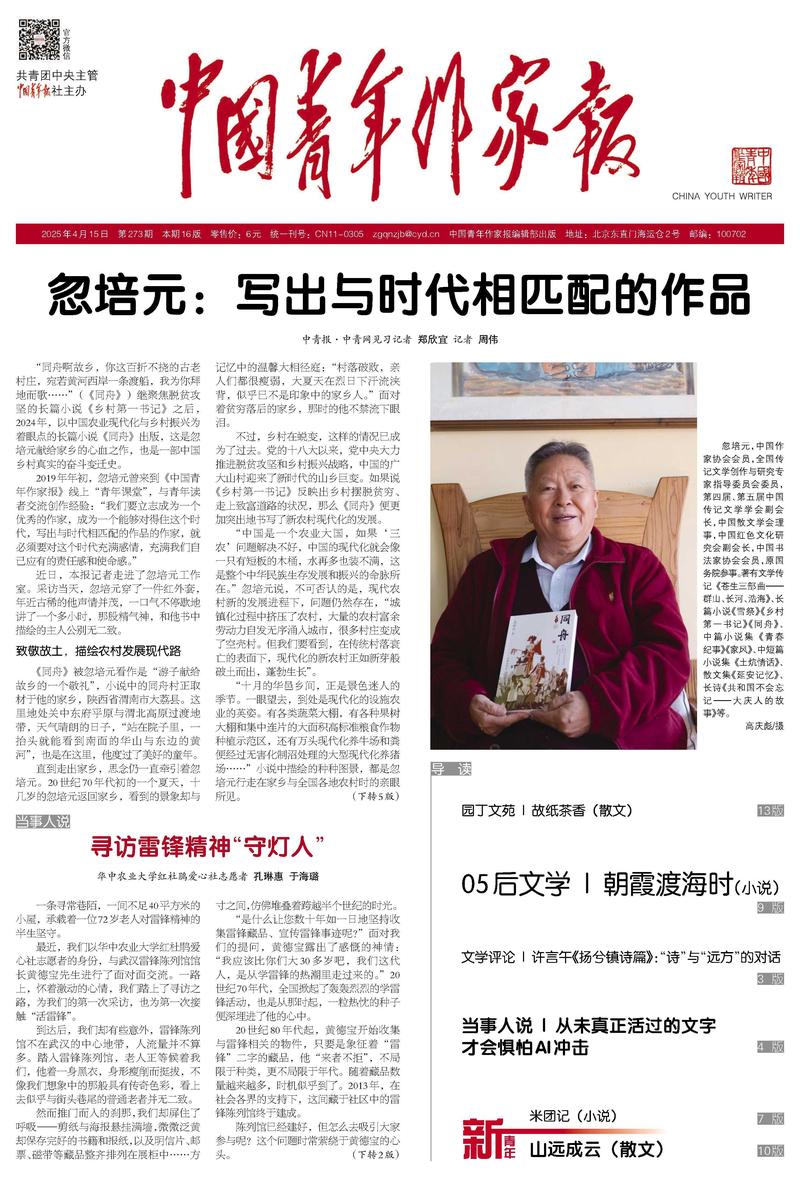

忽培元:写出与时代相匹配的作品

中青报·中青网见习记者 郑欣宜 记者 周伟

来源:中国青年作家报

(2025年04月15日 01版)

“同舟啊故乡,你这百折不挠的古老村庄,宛若黄河西岸一条渡船,我为你拜地而歌……”(《同舟》)继聚焦脱贫攻坚的长篇小说《乡村第一书记》之后,2024年,以中国农业现代化与乡村振兴为着眼点的长篇小说《同舟》出版,这是忽培元献给家乡的心血之作,也是一部中国乡村真实的奋斗变迁史。

2019年年初,忽培元曾来到《中国青年作家报》线上“青年课堂”,与青年读者交流创作经验:“我们要立志成为一个优秀的作家,成为一个能够对得住这个时代,写出与时代相匹配的作品的作家,就必须要对这个时代充满感情,充满我们自己应有的责任感和使命感。”

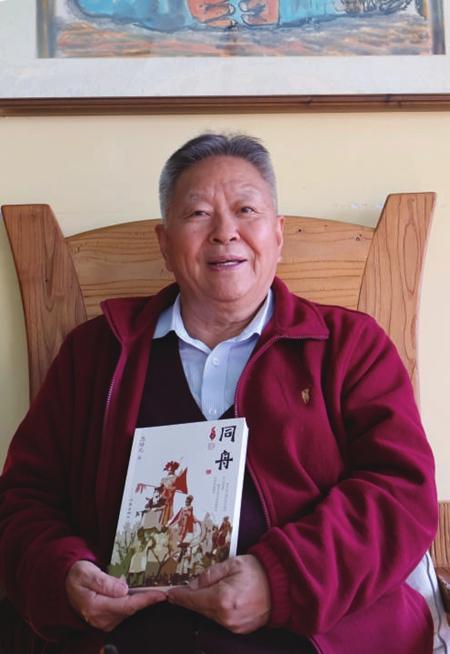

近日,本报记者走进了忽培元工作室。采访当天,忽培元穿了一件红外套,年近古稀的他声情并茂,一口气不停歇地讲了一个多小时,那股精气神,和他书中描绘的主人公别无二致。

致敬故土,描绘农村发展现代路

《同舟》被忽培元看作是“游子献给故乡的一个敬礼”,小说中的同舟村正取材于他的家乡,陕西省渭南市大荔县。这里地处关中东府平原与渭北高原过渡地带,天气晴朗的日子,“站在院子里,一抬头就能看到南面的华山与东边的黄河”,也是在这里,他度过了美好的童年。

直到走出家乡,思念仍一直牵引着忽培元。20世纪70年代初的一个夏天,十几岁的忽培元返回家乡,看到的景象却与记忆中的温馨大相径庭:“村落破败,亲人们都很瘦弱,大夏天在烈日下汗流浃背,似乎已不是印象中的家乡人。”面对着贫穷落后的家乡,那时的他不禁流下眼泪。

不过,乡村在蜕变,这样的情况已成为了过去。党的十八大以来,党中央大力推进脱贫攻坚和乡村振兴战略,中国的广大山村迎来了新时代的山乡巨变。如果说《乡村第一书记》反映出乡村摆脱贫穷、走上致富道路的状况,那么《同舟》便更加突出地书写了新农村现代化的发展。

“中国是一个农业大国,如果‘三农’问题解决不好,中国的现代化就会像一只有短板的木桶,水再多也装不满,这是整个中华民族生存发展和振兴的命脉所在。”忽培元说,不可否认的是,现代农村新的发展进程下,问题仍然存在,“城镇化过程中挤压了农村,大量的农村富余劳动力自发无序涌入城市,很多村庄变成了空壳村。但我们要看到,在传统村落衰亡的表面下,现代化的新农村正如新芽般破土而出,蓬勃生长”。

“十月的华邑乡间,正是景色迷人的季节。一眼望去,到处是现代化的设施农业的英姿。有各类蔬菜大棚,有各种果树大棚和集中连片的大面积高标准粮食作物种植示范区,还有万头现代化养牛场和粪便经过无害化制沼处理的大型现代化养猪场……”小说中描绘的种种图景,都是忽培元行走在家乡与全国各地农村时的亲眼所见。

《同舟》讲述了10年间乡村变迁的故事,而忽培元的创作也经历了大约10年的准备时间。其间,他每年都会回乡,走过熟悉的田野,看到一张张阳光下的笑脸,感受到人与人之间关系的新变化,也目睹了新型乡村、新型职业农民和新型农业产业的快速发展,“到了今天,家乡已经走在了现代化农业的最前面”。

“要做一名水手,在艰难曲折中破浪前行”

从陕西省延安地区延安县川口公社插队知青到国务院参事,基层底色一直深深烙印于忽培元的人生轨迹中。无论是《同舟》中的赵志强,还是《乡村第一书记》中的白朗,身上都有他自己的影子,“一个好干部究竟应该是什么样子,我知道。一些农村中棘手的问题怎么解决,我也清楚”。

不同于被中央委派到基层驻村的白朗,赵志强本是回乡做田野调查的社会学博士,却意外被推选为村主任,在艰难曲折的实践中完成了从被动到主动、从“观察者”到“参与者”“建设者”的转变,扎根在与他血脉相连的同舟村。

在全国各地农村的一次次走访调研中,忽培元也见过太多像这样的年轻干部,“乡村就像一块磁石,牢牢吸引着那些有文化、有理想、有抱负的年轻人,这里头有志愿者,也有回乡的青年。他们就像大树上的枝干与树叶,向着阳光生长,始终追寻展示自我的机遇,甚至要主动创造这种机会。”

然而,农村的现实情况远比很多人想象中复杂,平静的表面下,往往矛盾重重,这些在《同舟》中都有体现。一上来,赵志强就遇上了一场村民间的冲突——一位老兵砸了村里人借游戏室为名开的赌场,老支书怕事躲避,处理问题的重担落在了他这个刚上任的村主任身上。最终,事情以他做出关闭游戏室的决定而解决。可上件事刚结束,马上又会有新的问题涌现:因为争土地而发生的村民械斗、抗洪救灾中命悬一线、偷枣案、工地触电事故……

“生活不是拥有标准答案的教科书,有失误、有教训,也会磕碰得头破血流,但在艰难困苦中,要成长、要充满斗志,要与旧传统和落后习俗抗争,才可能有发展。”这是忽培元的切身领悟,也是他赋予书中人物的关键课题——在同舟村的10年,赵志强带领干部群众,解决了眼前的一道又一道难题,克服了看上去不可能克服的困难,这也磨炼了他自身的意志与心性,使他从一名学者成长为有能力、有魄力的村主任、村支部书记。

“《同舟》中有很多激烈的矛盾,我们从不回避这些矛盾,而是迎着机遇和挑战向前走。赵志强这个人物,便是在直面问题和挑战的艰难前行中意识到,一名社会学家不仅是一个学者,首先应该是一个真实的生活者,是社会中的一员。”忽培元说,“我们要把自己变成真实生活中的一个水手,在风浪中勇敢搏斗,破浪前行”。

同舟村的原型,是忽培元幼时生活过的鲁坡村,而他在小说中为村子取名“同舟”,这既是书名,也是贯穿全书的核心意象。“一个村子就是一条航船,村民唯有同舟共济,才能找到平坦的阳关大道。而掌舵的人就是我们的村干部,既要掌好舵,也要带领大家,把劲头调动起来。”忽培元说,“中国也是一艘大船,如何在世界的洪流中赶上潮头,需要齐心协力,破浪前进”。

青年作家要沉到生活的底层,锚定文学的精神坐标

在《中国青年作家报》“青年课堂”的分享中,忽培元曾这样说过,青年作者如果要立志成为一个合格的写作者,必须比常人更有心有意地沉到生活的底层,而作家柳青先生,就是青年非常好的榜样。60多年来,柳青的《创业史》影响了一代又一代青年的人生观,至今仍是中国文学史上的一座丰碑。在忽培元看来,这是文字的力量,更是精神的力量。

柳青、杜鹏程、王汶石、李若冰、魏钢焰……他对陕西老一辈作家的名字无比稔熟,“直到现在,我们也能从前人的精神中学习和获得很多东西,他们对待生活和时代的态度,对待人民的态度,对待土地的态度,这些都是我们永恒要面对、要学习的问题”。

“写作的过程中,生活不断地拷问我、为难我,同时也宽厚地启发我、回答我,让我在艰难中看到柳暗花明又一村。”忽培元像是一名水手,在急流与暗礁间前行,在风雨和漩涡中校准航向,手中紧握的笔便是他的船桨。

对作家来说,最重要的是什么?捧起《同舟》,忽培元缓缓开口道:“我一辈子爱文学,最开始想通过文学成名成家,后来完全是因为爱才坚持下来,现在看来,文学是一种责任,写东西要负责任。”

采访的结尾,他庄重寄语青年:“青年作者要广泛地了解生活。人都是在一个坐标系统里生活的,如果只关注自己所在的这个点,而对坐标系没有了解,写出来的东西不会具备洞察力、不会具备历史的纵深感,也不会具备更大范围的典型意义。要真正了解更大范围的生活,了解你所生活的时代、这个地球的现状,了解得越宽泛,在写作上就越有自己清晰的标准和发言权。另外,一定要真诚,我始终相信,真诚的文学是最富有魅力的。”

责任编辑:周伟

“同舟啊故乡,你这百折不挠的古老村庄,宛若黄河西岸一条渡船,我为你拜地而歌……”(《同舟》)继聚焦脱贫攻坚的长篇小说《乡村第一书记》之后,2024年,以中国农业现代化与乡村振兴为着眼点的长篇小说《同舟》出版,这是忽培元献给家乡的心血之作,也是一部中国乡村真实的奋斗变迁史。

2019年年初,忽培元曾来到《中国青年作家报》线上“青年课堂”,与青年读者交流创作经验:“我们要立志成为一个优秀的作家,成为一个能够对得住这个时代,写出与时代相匹配的作品的作家,就必须要对这个时代充满感情,充满我们自己应有的责任感和使命感。”

近日,本报记者走进了忽培元工作室。采访当天,忽培元穿了一件红外套,年近古稀的他声情并茂,一口气不停歇地讲了一个多小时,那股精气神,和他书中描绘的主人公别无二致。

致敬故土,描绘农村发展现代路

《同舟》被忽培元看作是“游子献给故乡的一个敬礼”,小说中的同舟村正取材于他的家乡,陕西省渭南市大荔县。这里地处关中东府平原与渭北高原过渡地带,天气晴朗的日子,“站在院子里,一抬头就能看到南面的华山与东边的黄河”,也是在这里,他度过了美好的童年。

直到走出家乡,思念仍一直牵引着忽培元。20世纪70年代初的一个夏天,十几岁的忽培元返回家乡,看到的景象却与记忆中的温馨大相径庭:“村落破败,亲人们都很瘦弱,大夏天在烈日下汗流浃背,似乎已不是印象中的家乡人。”面对着贫穷落后的家乡,那时的他不禁流下眼泪。

不过,乡村在蜕变,这样的情况已成为了过去。党的十八大以来,党中央大力推进脱贫攻坚和乡村振兴战略,中国的广大山村迎来了新时代的山乡巨变。如果说《乡村第一书记》反映出乡村摆脱贫穷、走上致富道路的状况,那么《同舟》便更加突出地书写了新农村现代化的发展。

“中国是一个农业大国,如果‘三农’问题解决不好,中国的现代化就会像一只有短板的木桶,水再多也装不满,这是整个中华民族生存发展和振兴的命脉所在。”忽培元说,不可否认的是,现代农村新的发展进程下,问题仍然存在,“城镇化过程中挤压了农村,大量的农村富余劳动力自发无序涌入城市,很多村庄变成了空壳村。但我们要看到,在传统村落衰亡的表面下,现代化的新农村正如新芽般破土而出,蓬勃生长”。

“十月的华邑乡间,正是景色迷人的季节。一眼望去,到处是现代化的设施农业的英姿。有各类蔬菜大棚,有各种果树大棚和集中连片的大面积高标准粮食作物种植示范区,还有万头现代化养牛场和粪便经过无害化制沼处理的大型现代化养猪场……”小说中描绘的种种图景,都是忽培元行走在家乡与全国各地农村时的亲眼所见。

《同舟》讲述了10年间乡村变迁的故事,而忽培元的创作也经历了大约10年的准备时间。其间,他每年都会回乡,走过熟悉的田野,看到一张张阳光下的笑脸,感受到人与人之间关系的新变化,也目睹了新型乡村、新型职业农民和新型农业产业的快速发展,“到了今天,家乡已经走在了现代化农业的最前面”。

“要做一名水手,在艰难曲折中破浪前行”

从陕西省延安地区延安县川口公社插队知青到国务院参事,基层底色一直深深烙印于忽培元的人生轨迹中。无论是《同舟》中的赵志强,还是《乡村第一书记》中的白朗,身上都有他自己的影子,“一个好干部究竟应该是什么样子,我知道。一些农村中棘手的问题怎么解决,我也清楚”。

不同于被中央委派到基层驻村的白朗,赵志强本是回乡做田野调查的社会学博士,却意外被推选为村主任,在艰难曲折的实践中完成了从被动到主动、从“观察者”到“参与者”“建设者”的转变,扎根在与他血脉相连的同舟村。

在全国各地农村的一次次走访调研中,忽培元也见过太多像这样的年轻干部,“乡村就像一块磁石,牢牢吸引着那些有文化、有理想、有抱负的年轻人,这里头有志愿者,也有回乡的青年。他们就像大树上的枝干与树叶,向着阳光生长,始终追寻展示自我的机遇,甚至要主动创造这种机会。”

然而,农村的现实情况远比很多人想象中复杂,平静的表面下,往往矛盾重重,这些在《同舟》中都有体现。一上来,赵志强就遇上了一场村民间的冲突——一位老兵砸了村里人借游戏室为名开的赌场,老支书怕事躲避,处理问题的重担落在了他这个刚上任的村主任身上。最终,事情以他做出关闭游戏室的决定而解决。可上件事刚结束,马上又会有新的问题涌现:因为争土地而发生的村民械斗、抗洪救灾中命悬一线、偷枣案、工地触电事故……

“生活不是拥有标准答案的教科书,有失误、有教训,也会磕碰得头破血流,但在艰难困苦中,要成长、要充满斗志,要与旧传统和落后习俗抗争,才可能有发展。”这是忽培元的切身领悟,也是他赋予书中人物的关键课题——在同舟村的10年,赵志强带领干部群众,解决了眼前的一道又一道难题,克服了看上去不可能克服的困难,这也磨炼了他自身的意志与心性,使他从一名学者成长为有能力、有魄力的村主任、村支部书记。

“《同舟》中有很多激烈的矛盾,我们从不回避这些矛盾,而是迎着机遇和挑战向前走。赵志强这个人物,便是在直面问题和挑战的艰难前行中意识到,一名社会学家不仅是一个学者,首先应该是一个真实的生活者,是社会中的一员。”忽培元说,“我们要把自己变成真实生活中的一个水手,在风浪中勇敢搏斗,破浪前行”。

同舟村的原型,是忽培元幼时生活过的鲁坡村,而他在小说中为村子取名“同舟”,这既是书名,也是贯穿全书的核心意象。“一个村子就是一条航船,村民唯有同舟共济,才能找到平坦的阳关大道。而掌舵的人就是我们的村干部,既要掌好舵,也要带领大家,把劲头调动起来。”忽培元说,“中国也是一艘大船,如何在世界的洪流中赶上潮头,需要齐心协力,破浪前进”。

青年作家要沉到生活的底层,锚定文学的精神坐标

在《中国青年作家报》“青年课堂”的分享中,忽培元曾这样说过,青年作者如果要立志成为一个合格的写作者,必须比常人更有心有意地沉到生活的底层,而作家柳青先生,就是青年非常好的榜样。60多年来,柳青的《创业史》影响了一代又一代青年的人生观,至今仍是中国文学史上的一座丰碑。在忽培元看来,这是文字的力量,更是精神的力量。

柳青、杜鹏程、王汶石、李若冰、魏钢焰……他对陕西老一辈作家的名字无比稔熟,“直到现在,我们也能从前人的精神中学习和获得很多东西,他们对待生活和时代的态度,对待人民的态度,对待土地的态度,这些都是我们永恒要面对、要学习的问题”。

“写作的过程中,生活不断地拷问我、为难我,同时也宽厚地启发我、回答我,让我在艰难中看到柳暗花明又一村。”忽培元像是一名水手,在急流与暗礁间前行,在风雨和漩涡中校准航向,手中紧握的笔便是他的船桨。

对作家来说,最重要的是什么?捧起《同舟》,忽培元缓缓开口道:“我一辈子爱文学,最开始想通过文学成名成家,后来完全是因为爱才坚持下来,现在看来,文学是一种责任,写东西要负责任。”

采访的结尾,他庄重寄语青年:“青年作者要广泛地了解生活。人都是在一个坐标系统里生活的,如果只关注自己所在的这个点,而对坐标系没有了解,写出来的东西不会具备洞察力、不会具备历史的纵深感,也不会具备更大范围的典型意义。要真正了解更大范围的生活,了解你所生活的时代、这个地球的现状,了解得越宽泛,在写作上就越有自己清晰的标准和发言权。另外,一定要真诚,我始终相信,真诚的文学是最富有魅力的。”

责任编辑:周伟

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制