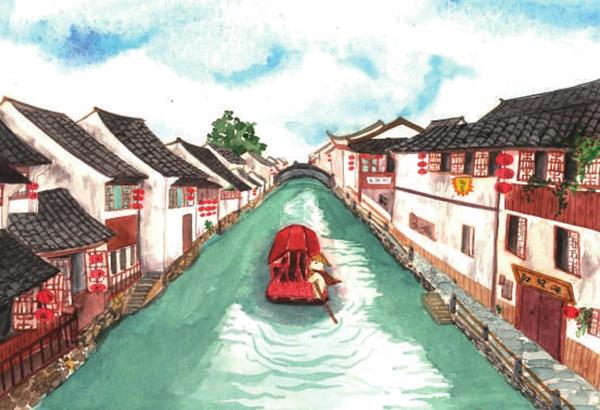

“君到姑苏见,人家尽枕河。”在苏州的大街小巷甚至于地铁上,时常都能见到杜荀鹤的这句诗,可见当地人亦爱这两句里的意象和风韵。因为前半句带地名姑苏,所以流传度更广,但私以为让这句诗成为千古传唱的是后半句,为的正是那“枕河”的静谧和闲适。不是“近”河亦不是“赏”河,而是静卧时的“枕”。多妙啊,唯有在这里,河多到让人可以随处而遇,人们不由自主地沉浸在这份江南的日常感中,沉迷、困倦,放下所有的执念沉沉睡去……要不然,何来“枕河”?更难得的是那份高卧的闲适和自在——来了姑苏的人啊,必不是风尘仆仆的,因为姑苏的小桥流水,洗掉了行人的尘土,是缓缓流进人的梦乡的呀!

苏州的河,流过我的身体,把我从南端的小镇带到城市里。

我出生在苏州最南端的小乡镇,那时水路还是苏州重要的交通方式。家里人津津乐道的是出生几天的我被裹在一条红色鲜花图案的小被子里,坐着船从小镇医院抱回家里。那条小被子褪去了色彩,仍静静躺在衣柜里,但当年的水路已不复繁华。那个时代的人在紧挨着河流的小屋子里枕着的,是怎样的生活呢?那些面朝黄土背朝天的农民,日复一日迎来的是一挨到枕头就沉沉睡去的疲累,他们或许是没有“枕河”的心思的,他们是诗人看到之景里面的造景人,枕着的是原始而辛苦的农耕生活。

儿时我曾随着一群群鸭子在绿萍覆盖的小河边玩耍,看见一只小小的乌篷船搭在岸边,水鸟早已捷足先登,在上面筑起了巢。我问家中老人,为何这条船会在这里慢慢被人遗忘,老人们大多都做了同样的动作——看了看门口通畅了的水泥路。铺路修路,一个个乡镇被连接起来,也不断连接起了青年人的梦想。出去啊,出去看看吧!于是人们从河边的小乡镇出发,来到了苏州城中,在这里播种下一季一季的梦。

后来有一次我在城中陪朋友游玩,看见河道里供游人乘坐的小船极为熟悉。我笑着指给友人看:看,我小时候在乡下,家家户户都坐船出行,我出生后便是搭这样的船回家的。友人问我乡间现在是否还在用这样的船,我摇头。曾经的日常用具承载着无数青年人的梦想,穿梭于繁密的河道之中,而如今它已成为城市美丽的符号,在博物馆或是景点静静地唱着往昔的故事。这小小的船是旧时代的余音,像远去的歌谣,唯有静听回声。

春日的一天,我在乡间过夜。夜晚出门散步,门口的那条河泛着月光,河水粼粼,不知为何给人以油一样的丰润质感。河岸旁自然生长着一株桃树,或许是哪一年路过的鸟儿洒下的、赐给这村庄的礼物,枝繁叶茂,在春天静静开满了一树粉色的花。桃花极有生机,几乎显得乡气,在苏州园林里并不多见,古雅的园林似乎和海棠花更配,但此地苏州乡村河岸边的桃花却显得极和谐,大概是和旁边那丝绸一般的河流相得益彰。那暗暗涌动的细碎的光泽有着无尽的生命力,让一朵一朵桃花生长成果实,也把一代一代人哺育大,哺育他们的身体,运输他们的梦想。

那天夜晚,我躺在老家的床上,听到窗外春天的风声。我意外地发现自己有了一种回顾的心情,我枕在这温柔的风声中,想着河岸两旁的草木萧萧,想着家族这些年的变迁,似乎看到黑暗处那些未曾谋面的家人在这里生活繁衍,从日出而作、日入而息的时代缓缓走来。他们走过我的身旁,微笑着触摸着我的脸庞,但我伸出手,摸不到他们被毒辣太阳晒得赤褐色的脸和脖颈,摸不到他们因为经年养蚕而厚实的双手,我只看到美丽的河流横亘在我们之间,这是村口的河啊,这是苏州的河啊,这是一条把你们送往繁荣富裕之地的河啊。君到姑苏见,人家尽枕河,我从景中人逐渐走向了写诗的人。

苏州的河,流过我的梦乡,把我从过去带到现在,也将带我去未来。

见习编辑:郑欣宜

责任编辑:周伟

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制