海边,父亲的东巡宫(散文)

伊犁师范大学学生 陈天淳(20岁)

来源:中国青年作家报

(2025年09月02日 01版)

烟波浩渺的海域上,泛起粼粼细光。再往前,咸腥味的风拂过鼻尖,带来一丝痒意。这片亘古不变的海边,曾屹立着一座建筑,那是秦始皇的东巡宫。

人们在此繁衍,生生不息,感受海的广博胸襟和馈赠。渔船远去,海港空荡荡的臂弯里映出一轮朝日。

沿着滨海大道走下去,那种深刻的蓝恍若呼唤。脱下鞋子,一个接一个的小水泡跳跃着,在阳光下格外圣洁。沙子绵软,稍不留意,脚踝就深陷其中,那种沙沙的、潮湿的感觉多么奇妙。行走在被浪花舔舐的水波之间,父亲为我讲述他求学时的点点滴滴。

低下头,留在沙子间的步履早已消散,而水波在原地盘旋着,带来一些搁浅的贝类、卵石,还有海螺,它们那样渺小,又那样倔强。烈日当空,每一寸日光都像燃烧似的,捕捉我缓慢移动的影子。

这片土地是父亲求学的地方。鸥鸟发出阵阵鸣叫,混淆着沿途湿润空气里的汽笛声,我们在一个炽热的夏天赶来。沿街的绿树、路牌、石雕,还有远处正在海工作的大型器械,总给人一种天然的熟络感。

父亲始终有个心愿,就是再去看看东巡宫。那是秦始皇东巡时在此地搭建的行宫,历经无数雷电,风雨,还有海的咆哮,仍屹立不倒。

20世纪90年代,父亲读大学,经常同几个同窗好友一起赶到那古老的旧址旁边,看海和天连为一体,看每一朵云吸吮了水汽而嬗变的轮廓。

听父亲描述,那时的海恬静,像一位淑女一般,每一阵蹙音和耳语都细腻迷人。海鸥成群结队,姗姗来迟,飞舞在东巡宫的栏杆旁,那时他们倚着栏杆,吹拂海风,听着老狼、沈庆的民谣,好不惬意。

重回故地,曾经一起谈笑的朋友已不在身边,父亲脸上丝毫没有那种他所描述的青春气息,取而代之的是无尽的憔悴,皱纹渐深,犹如身后这片大海的波纹。

刚来还是晴天,沙滩上各色游客络绎不绝。我走上前,发现海并非全蓝,起初是一种透明的颜色,犹如眼泪般脆弱而含蓄。而再往深处,便是一种诱人的绿色。直到视线搁浅,达到一定距离,它愈发深邃,愈发难以揣度,变成了一种由浅入深的蓝色。

那或许才是记忆底片中海的本色。浪花始终喋喋不休,我在沙滩上写下自己的名字,手中的枯枝被海水浸泡得很软很软。我刚要拍下写好的名字,海浪却突袭似的抹平了一切,如此往复,令人心烦却也乐此不疲。

父亲说,曾经他们常来看海,在海边奔跑,任凭海风掀起他们的头发。他们也曾在海边呼喊,说出年少时心爱之人的名字,说出那些烫人的理想。

我看向父亲,他反而有些扭捏,表示理想虽未能实现,满是遗憾,可说出来,总会好受些。我们许久不曾这样谈心,看到脊背日益弯下的父亲,我的内心仿佛被浪花舔舐,突然疼了一下。

海风吹过,远处山的影子愈发清晰,那种湿漉漉的感觉足以洗刷疲倦。我们自海边走到岸上,沿途与数不清的水藻、泳圈,还有机器劳作的轰鸣声擦肩而过。我俯身捡石头,父亲却说,我们去看东巡宫吧,多年不见了,我真有点想它。

每每提到东巡宫,父亲的眼眸里总是洋溢着光亮,让我滋生莫大的好奇。多年未见,凭借记忆,甚至不用开导航,他便能指出每条道路的名字,有的在海的笼罩下略有变动,许多却仍旧默默坚守。

海边,各类叫卖声、问路声,还有导游的讲解声、孩童的嬉闹声传来,父亲牵着我的手,穿越诸类喧嚣,繁华好似已被甩远。

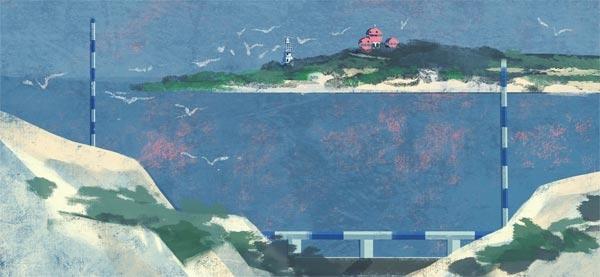

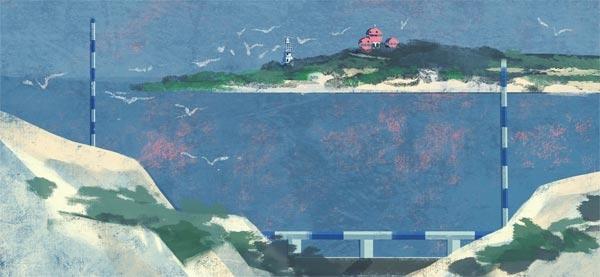

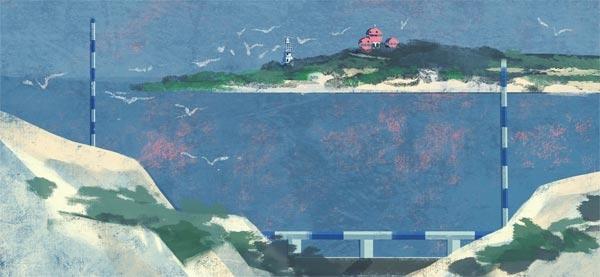

站在高架桥上举目四望,眼前又是一片开阔的海,它的轮廓透着某种威严。记得刚刚我在沙滩上追赶浪花,却又被更大的潮所追赶,海面轻轻晃动,好似在欢迎归来的船。

水鸟从身旁掠过,我看到它眸子里的剪影,看到不远处肃穆的灯塔,它像老去的守护者,从未离开。山影愈发婆娑,朦胧,悠远。水汽愈发弥漫,唯有灯塔久久伫立,不问收获,全身心地凝望,等一些晚归的孩子回家。

再往前,父亲的脚步却踟蹰了,因为他发现,记忆里高耸矗立的伟岸建筑不见了,眼前只剩一片平坦。他不可置信地揉揉眼睛,在原地徘徊了几步。

天已不似方才那样热,我的心却还在雀跃,它似乎变成某只海鸥,长出翅膀,在偌大的苍穹翱翔,吸吮那些潮湿的水汽,恣意翱翔,宠辱偕忘地去往灵魂的栖息地。

云朵如珊瑚般横亘在天畔,变换着轮廓,恍若一张少年的脸,时而刚毅,时而迷惘,随着海浪掀起的裙摆,成为串串音符,被谱成优美的舞曲。

再往前,父亲犹豫地看了良久,喃喃低语:“是这儿,就是这儿啊。”他不断环顾,那挪动的步履透着几分焦急。迫切蔓延开,却唯独不见东巡宫。

一个卖糖葫芦和棉花糖的中年阿姨走来,她的肌肤已成为古铜色,脸上洋溢着海一般乐观、健康的笑容。父亲走近,礼貌地喊了声“大姐”,便询问起东巡宫的下落,不忘补充一句:“多年不来,记性差了,走错了。”

中年阿姨放下手里的行头,友好地笑笑,说:“你记性好得很,东巡宫就是这儿,不过5年前就拆了。”

父亲顿了一下,整个人愣了片刻,说:“不,听口音您是外地人,东巡宫怎么可能拆?您一定记错了吧,当年我们还常来呢。”

看到父亲的殷切和固执,阿姨若有所思,长叹了一口气,说:“大兄弟,我从外地来这儿20年,还能不熟悉?当年拆掉以后,本来要建其他的,后来都荒废了,可惜。”

话音落下,天也缓缓阴沉,最后一缕阳光落在父亲脸上,恍若是他憧憬事物留下的最后一抹余晖,而后便黯淡下去。

恍惚间,那青砖黛瓦、古朴而典雅、森严却开放的宫殿建筑,也仿佛短短出现在我的视网膜上,始皇帝乘着华丽的车辇歌颂大海,歌颂他广博的疆域……

而眼前,除了沉重的乌云、凝聚的水汽,空空如也。父亲的影子是沮丧的,我买了两个糖葫芦,谢过阿姨,便扶住了他。

此时天畔飘起了雨丝,那样轻盈,转而湍急,一股脑覆盖下来。

父亲的失落已被彻底覆盖,水鸟振翅而飞,行人们躲躲藏藏,并发出些许无措的抱怨。我们走着,躲在一处贝壳型建筑下。想这一遭,来过,并且深深地拥抱过海,或许足矣。我说:“爸,您辛苦了,这一趟让我收获特别多。”

父亲转头看我,我发觉他的执念已和这片土地密不可分。而一阵湍急过后,雨停下,我们扶着栏杆远眺,经过洗礼的海面重新熠熠生辉。

彩虹若隐若现,阳光犹如面纱一般笼罩在父亲鬓边,也笼罩在每一个忙碌建设着沿海小城的人的脸颊上。

或许,最美的东巡宫储藏在父亲的记忆里,而这片海深刻而刚强的褶皱,又与我的青春密不可分了。我同样来过,并与它拥抱过。海风拂过的地方,人们安详而坚毅地继续着生活。

见习编辑:郑欣宜

责任编辑:周伟

烟波浩渺的海域上,泛起粼粼细光。再往前,咸腥味的风拂过鼻尖,带来一丝痒意。这片亘古不变的海边,曾屹立着一座建筑,那是秦始皇的东巡宫。

人们在此繁衍,生生不息,感受海的广博胸襟和馈赠。渔船远去,海港空荡荡的臂弯里映出一轮朝日。

沿着滨海大道走下去,那种深刻的蓝恍若呼唤。脱下鞋子,一个接一个的小水泡跳跃着,在阳光下格外圣洁。沙子绵软,稍不留意,脚踝就深陷其中,那种沙沙的、潮湿的感觉多么奇妙。行走在被浪花舔舐的水波之间,父亲为我讲述他求学时的点点滴滴。

低下头,留在沙子间的步履早已消散,而水波在原地盘旋着,带来一些搁浅的贝类、卵石,还有海螺,它们那样渺小,又那样倔强。烈日当空,每一寸日光都像燃烧似的,捕捉我缓慢移动的影子。

这片土地是父亲求学的地方。鸥鸟发出阵阵鸣叫,混淆着沿途湿润空气里的汽笛声,我们在一个炽热的夏天赶来。沿街的绿树、路牌、石雕,还有远处正在海工作的大型器械,总给人一种天然的熟络感。

父亲始终有个心愿,就是再去看看东巡宫。那是秦始皇东巡时在此地搭建的行宫,历经无数雷电,风雨,还有海的咆哮,仍屹立不倒。

20世纪90年代,父亲读大学,经常同几个同窗好友一起赶到那古老的旧址旁边,看海和天连为一体,看每一朵云吸吮了水汽而嬗变的轮廓。

听父亲描述,那时的海恬静,像一位淑女一般,每一阵蹙音和耳语都细腻迷人。海鸥成群结队,姗姗来迟,飞舞在东巡宫的栏杆旁,那时他们倚着栏杆,吹拂海风,听着老狼、沈庆的民谣,好不惬意。

重回故地,曾经一起谈笑的朋友已不在身边,父亲脸上丝毫没有那种他所描述的青春气息,取而代之的是无尽的憔悴,皱纹渐深,犹如身后这片大海的波纹。

刚来还是晴天,沙滩上各色游客络绎不绝。我走上前,发现海并非全蓝,起初是一种透明的颜色,犹如眼泪般脆弱而含蓄。而再往深处,便是一种诱人的绿色。直到视线搁浅,达到一定距离,它愈发深邃,愈发难以揣度,变成了一种由浅入深的蓝色。

那或许才是记忆底片中海的本色。浪花始终喋喋不休,我在沙滩上写下自己的名字,手中的枯枝被海水浸泡得很软很软。我刚要拍下写好的名字,海浪却突袭似的抹平了一切,如此往复,令人心烦却也乐此不疲。

父亲说,曾经他们常来看海,在海边奔跑,任凭海风掀起他们的头发。他们也曾在海边呼喊,说出年少时心爱之人的名字,说出那些烫人的理想。

我看向父亲,他反而有些扭捏,表示理想虽未能实现,满是遗憾,可说出来,总会好受些。我们许久不曾这样谈心,看到脊背日益弯下的父亲,我的内心仿佛被浪花舔舐,突然疼了一下。

海风吹过,远处山的影子愈发清晰,那种湿漉漉的感觉足以洗刷疲倦。我们自海边走到岸上,沿途与数不清的水藻、泳圈,还有机器劳作的轰鸣声擦肩而过。我俯身捡石头,父亲却说,我们去看东巡宫吧,多年不见了,我真有点想它。

每每提到东巡宫,父亲的眼眸里总是洋溢着光亮,让我滋生莫大的好奇。多年未见,凭借记忆,甚至不用开导航,他便能指出每条道路的名字,有的在海的笼罩下略有变动,许多却仍旧默默坚守。

海边,各类叫卖声、问路声,还有导游的讲解声、孩童的嬉闹声传来,父亲牵着我的手,穿越诸类喧嚣,繁华好似已被甩远。

站在高架桥上举目四望,眼前又是一片开阔的海,它的轮廓透着某种威严。记得刚刚我在沙滩上追赶浪花,却又被更大的潮所追赶,海面轻轻晃动,好似在欢迎归来的船。

水鸟从身旁掠过,我看到它眸子里的剪影,看到不远处肃穆的灯塔,它像老去的守护者,从未离开。山影愈发婆娑,朦胧,悠远。水汽愈发弥漫,唯有灯塔久久伫立,不问收获,全身心地凝望,等一些晚归的孩子回家。

再往前,父亲的脚步却踟蹰了,因为他发现,记忆里高耸矗立的伟岸建筑不见了,眼前只剩一片平坦。他不可置信地揉揉眼睛,在原地徘徊了几步。

天已不似方才那样热,我的心却还在雀跃,它似乎变成某只海鸥,长出翅膀,在偌大的苍穹翱翔,吸吮那些潮湿的水汽,恣意翱翔,宠辱偕忘地去往灵魂的栖息地。

云朵如珊瑚般横亘在天畔,变换着轮廓,恍若一张少年的脸,时而刚毅,时而迷惘,随着海浪掀起的裙摆,成为串串音符,被谱成优美的舞曲。

再往前,父亲犹豫地看了良久,喃喃低语:“是这儿,就是这儿啊。”他不断环顾,那挪动的步履透着几分焦急。迫切蔓延开,却唯独不见东巡宫。

一个卖糖葫芦和棉花糖的中年阿姨走来,她的肌肤已成为古铜色,脸上洋溢着海一般乐观、健康的笑容。父亲走近,礼貌地喊了声“大姐”,便询问起东巡宫的下落,不忘补充一句:“多年不来,记性差了,走错了。”

中年阿姨放下手里的行头,友好地笑笑,说:“你记性好得很,东巡宫就是这儿,不过5年前就拆了。”

父亲顿了一下,整个人愣了片刻,说:“不,听口音您是外地人,东巡宫怎么可能拆?您一定记错了吧,当年我们还常来呢。”

看到父亲的殷切和固执,阿姨若有所思,长叹了一口气,说:“大兄弟,我从外地来这儿20年,还能不熟悉?当年拆掉以后,本来要建其他的,后来都荒废了,可惜。”

话音落下,天也缓缓阴沉,最后一缕阳光落在父亲脸上,恍若是他憧憬事物留下的最后一抹余晖,而后便黯淡下去。

恍惚间,那青砖黛瓦、古朴而典雅、森严却开放的宫殿建筑,也仿佛短短出现在我的视网膜上,始皇帝乘着华丽的车辇歌颂大海,歌颂他广博的疆域……

而眼前,除了沉重的乌云、凝聚的水汽,空空如也。父亲的影子是沮丧的,我买了两个糖葫芦,谢过阿姨,便扶住了他。

此时天畔飘起了雨丝,那样轻盈,转而湍急,一股脑覆盖下来。

父亲的失落已被彻底覆盖,水鸟振翅而飞,行人们躲躲藏藏,并发出些许无措的抱怨。我们走着,躲在一处贝壳型建筑下。想这一遭,来过,并且深深地拥抱过海,或许足矣。我说:“爸,您辛苦了,这一趟让我收获特别多。”

父亲转头看我,我发觉他的执念已和这片土地密不可分。而一阵湍急过后,雨停下,我们扶着栏杆远眺,经过洗礼的海面重新熠熠生辉。

彩虹若隐若现,阳光犹如面纱一般笼罩在父亲鬓边,也笼罩在每一个忙碌建设着沿海小城的人的脸颊上。

或许,最美的东巡宫储藏在父亲的记忆里,而这片海深刻而刚强的褶皱,又与我的青春密不可分了。我同样来过,并与它拥抱过。海风拂过的地方,人们安详而坚毅地继续着生活。

见习编辑:郑欣宜

责任编辑:周伟

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇