我的家乡,在江北的一个小镇上。

很久之前,我就想用笔尖记录下村里老人的情状,可思绪总会受阻。我狭隘地认为,写作总得被赋予一种意义,可面对他们的述说,我不知道应该出于怎样的目的,或什么特别的缘由来写作,只是为了“记录”本身的写作让我难以落笔。

如今走了很远的路回家,他们零碎的生活场景在我脑海中反复出现、拼凑,我终于在这一刻没有目的地拿起笔,试图为他们寻找意义。

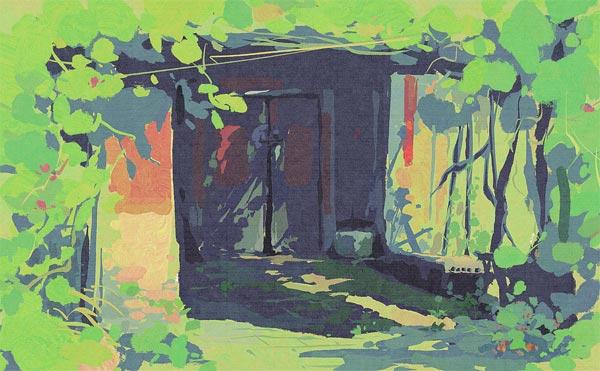

“出走”半年归来后,村庄似乎随他们老了一岁。他们的命运与村庄紧密相连,这里,每一棵冬天的草,都在缓慢呼吸着。

家门口是一条不宽的河,河面上是枯萎了很久的水葫芦和一只小船。船搁置在岸边三两年了,自从水葫芦入侵河道后,这艘捕鱼的船一次都没有再发挥过它真正的功用。我倒总喜欢跳上那只船,懒散地左右晃着,悠闲地欣赏对岸风光。河西的无数户人家中,我最爱观察那座砖瓦房,在十几户相似的粉漆白墙中,它显得格格不入——红砖黑瓦,是八九十岁老人住的房子。去年那户住的还是夫妻俩,今年就剩老太太一人了。曾经,我在船上不远不近地望见过,夫妻俩各搬一张木凳,在那口太平井旁唠嗑洗衣。如今,老太太身旁的那个身影消逝,那口井也变得沉默寡言了。过年总归会热闹一点,儿女们都回来了,白亮的轿车别扭地摆在沾满尘土气的砖瓦房前,好像时代被割裂开。轿车开走后,老太太独自清扫着门口烟花的碎屑和鞭炮的红衣,仿佛在纪念独属她一人空寂的狂欢。

同样住着砖瓦房的还有我的邻居,我喊他“大婆爷”。印象里,他的老伴身体不好,他总是脚踏铜棕色三轮车,载着老伴去镇上卫生院看病。那辆早已褪了色的车发出嘎吱嘎吱的声响,夕阳追着他们慢慢走——落日总是带着包容大地的温柔,阳光洒在他的背上,洒进她的眼睛里……

大婆婆走后,大婆爷总是一个人呆呆地坐在门口,他没有子女。我每次经过那儿总会和他打声招呼,这时,他的表情才会有些改变,对我挤出一个孩子般的笑容。今年回家,他多了一副拐杖,我还是一如既往地叫他,他也一如既往地回应,只是他向我走来时,总要先用拐杖摸索出一条较为平直的道路,再慢慢向前踱步。我见他三轮车倒也还蹬得动,不过迟缓了些。好在夕阳很耐心,走得很慢,他也徐徐地追着夕阳……

他曾骄傲地告诉我奶奶,我每次到他家门口都会叫他,我只是笑。我家门口地方大,爷爷奶奶人缘也好,于是村里的老人们很乐意来这儿唠嗑。他们坐在高矮不一的木凳子上,有时就挨着废弃的油漆桶和打稻机的边缘坐,相谈甚欢——哪家的孩子考上什么大学啦,河西谁在上海买了套房子啦……兴头上来了,还要说说谁家谁的闲话,或“分析分析”时局。

我不止一次地看到大婆爷拄着拐来到我家与他家的分界处,不走进众人,而是隔一段距离默默地听着,有着不属于这个村庄的疏离感。今年初一,他家没备糖,小孩子不怎么去,大人去了只是在门口寒暄几句,可能是心疼他一个人行动不便,也不会进屋接受他的招待,于是,他家比往年更冷清了。这天,村里的笑声冷漠地将他隔开。

初一这天,我一个从小玩到大的朋友没回来,奶奶说,他在一家奶茶店打工。还有同样和我一起长大的两个男孩子,现如今,我们相顾无言。互相拜年时,我也不怎么愿意见他们,甚至遇到了会下意识地闪躲,他们应该也是同样的心理。其实我们之间并没有太大的过节,只是在失联了很久的某一天再见,我们突然对对方的模样感到陌生了。

回忆总是在落寞时全都翻涌上来。多年前的初一,我们几个走到村子的最北头,甚至越过桥,走到河西,扭捏地对人家说句过年好,然后尴尬又局促地在屋子里等待,只是为了衣兜子里多一点糖。人家不认识我们,会笑嘻嘻地问“你是哪家的小孩儿”,得到回答后恍然大悟地一声“哦”令我们失笑。

年轻的友谊随着村庄衰老着,或许,是随着村庄等待着——

我的心忐忑起来,还好,还有同样一整晚不间断的烟火抚平我的不安。

我想,我以后大概会在新的城市落地生根,或许,家乡还有很多个我。

家乡,家乡,听上去就充满了故事感。故事即旧事,家乡新的叙事似乎都在解构、脱离,它追不回来,也无须去追。家乡的命运唯有等待,在等待中叹息,叹息中消沉,消沉中——覆灭?

我没有答案。

我相信它不会。

我做了一个美梦——

熟悉的家乡存在于梦的虚构之中,梦境以虚构填补爱的空白。写作是造梦,以虚构唤醒树木、房屋、沉睡的河流,唤醒灶膛灰烬的余温,唤醒带着青苔的泥腥气,唤醒熟悉的草籽味,再次将我带回那个繁忙而热闹的秋收……

见习编辑:郑欣宜

责任编辑:周伟

上一版

上一版

放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制